Les QCM interactifs sont accessibles � partir de la page d�accueil

du coaching virtuel � acc�s gratuit dilingco.com

Page 1.

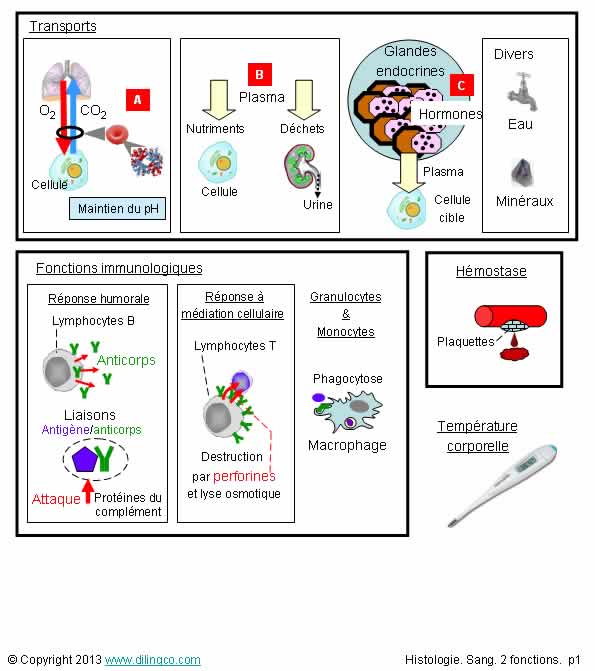

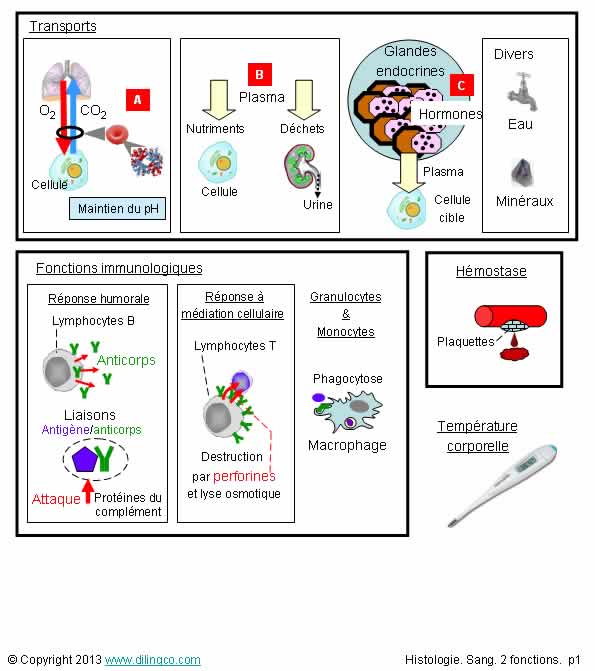

Fonctions sanguines

S�lectionnez

les deux affirmations exactes :

1-

[A] : les mol�cules d�h�moglobines des h�maties transportent de l�oxyg�ne

et du gaz carbonique

2-

[B] : les plaquettes transportent des nutriments ou des d�chets

3-

[C] : les glandes endocrines s�cr�tent des vitamines � destination de

cellules cibles ; les leucocytes transportent ces vitamines

4- Les

lymphocytes sont, des 5 types de leucocytes, les seuls � avoir des fonctions

immunitaires

5-

H�molyse : les plaquettes bouchent les blessures et �vitent la d�perdition

de sang

6- Une

baisse des GR peut traduire une an�mie; Une augmentation des PNN une infection

bact�rienne

Les affirmations

1 et 6 sont exactes.

Affirmation

2

Non.

[B] :

le plasma assure le transport de certains nutriments et de certains d�chets.

Exemples :

- L�ur�e

est un d�chet azot� de d�gradation des prot�ines par le foie.

Le taux d�ur�e

dans l�urine compar� � l�ur�mie (taux d�ur�e dans

le sang) permet de diagnostiquer des insuffisances r�nales.

-

mol�cule de Cholest�rol

Affirmation

3

Non.

[C] :

les glandes endocrines s�cr�tent des hormones � destination de cellules cibles.

Voir aussi :

Communications

cellulaires

Vitamine

Affirmation

4

Non.

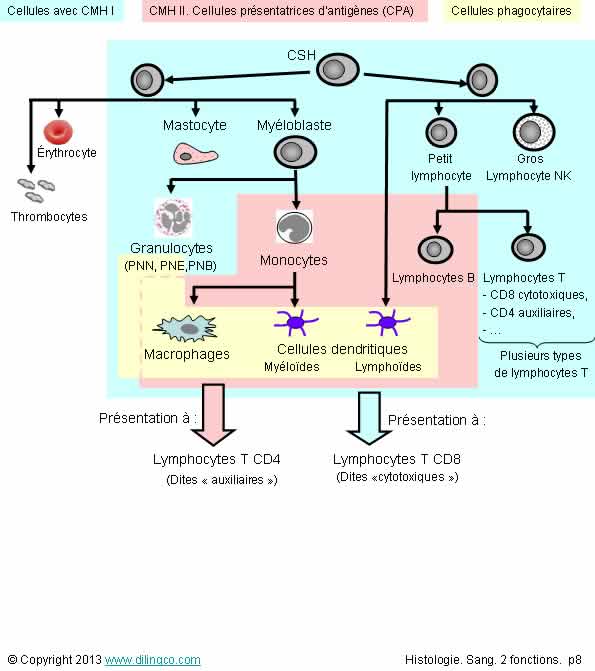

Les 5 types de cellules leucocytes (ou globules blancs) du syst�me

immunitaire : Granulocytes (neutrophiles, �osinophiles, basophiles),

monocytes, lymphocytes.

Neutrophiles : cellules amibo�des phagocytaires des

bact�ries et autres substances �trang�res.

�osinophiles : possibilit�s phagocytaires inf�rieures �

celles des neutrophiles. Phagocytose des complexes antig�nes-anticorps.

(Voir pages ci-apr�s)

Basophiles : S�cr�tent de l�histamine et de l�h�parine pour les r�actions allergiques et

inflammatoires.

Pr�curseurs des mastocytes des tissus conjonctifs.

Mastocytes :

- longue dur�e de vie et possibilit� de prolif�ration,

- r�le dans les allergies (r�actions inappropri�es).

Monocytes : pr�curseurs des macrophages.

Lymphocytes : 3

familles : lymphocytes T, lymphocytes B, lymphocytes NK. (Voir pages ci-apr�s)

Affirmation

5

Non.

H�mostase : m�canisme d�arr�t du saignement.

H�molyse : Destruction des globules rouges par la rate, le foie, la moelle.

H�matocrite : pourcentage de globules rouges par rapport au volume sanguin

H�matome : amas interne de sang par h�morragie suite � un choc,

une prise de sang, etc.

�

Affirmation

6

Oui.

- Baisse des GR : an�mie ?

- Augmentation des PNN : infection bact�rienne ?

(PNN :

polynucl�aires/granulocytes neutrophiles)

- Augmentation des PNEo : allergie ? Infection parasitaire ?

Exemples

d�allergies : rhume des foins, asthme

(PNEo :

polynucl�aires/granulocytes �osinophiles)

Augmentation des lymphocytes : infection virale ?

L�an�mie :

- se

d�finit par un taux d�h�moglobine insuffisant,

- des

sympt�mes tels que asth�nie (fatigue), tachycardie, p�leur, c�phal�e, vertige,

etc.

An�mie

Rappels :

R�le du syst�me immunitaire

Le syst�me immunitaire est charg� de la d�fense de l�organisme contre tout �l�ment

�tranger ou anormal, tels que bact�ries, virus, cellules canc�reuses, etc.

Composition

Le syst�me immunitaire est constitu� d�un

ensemble complexe de mol�cules, de cellules (exemple : les leucocytes), de tissus et

d�organes (rate, thymus).

Les composants du syst�me immunitaires sont reli�s entre eux par

la circulation

sanguine et la circulation lymphatique.

Page 2

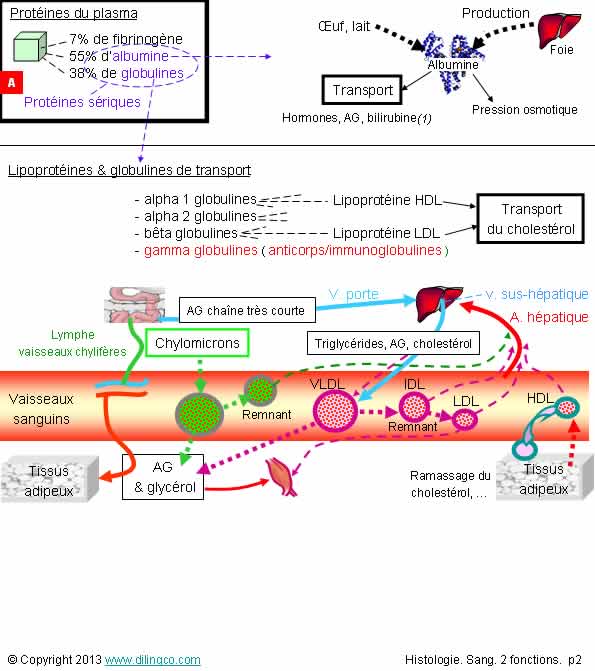

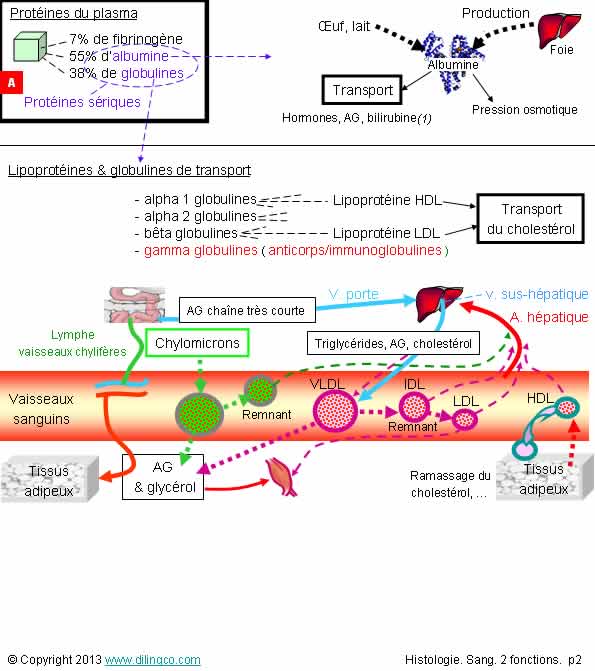

Prot�ines & transport

S�lectionnez

l�affirmation exacte :

1- Le

plasma ne transporte que des cellules

2-

L�albumine est transport�e par les globules rouges

3-

[A] : L�albumine et les globulines sont les deux types de � prot�ines

s�riques �

4-

L�h�moglobine et le cholest�rol sont des prot�ines s�riques

L�affirmation

3 est exacte.

Affirmation

1

Non.

Le sang

transporte des cellules.

Le plasma

transporte le fibrinog�ne et les �l�ments de la substance fondamentale.

Plasma

sanguin : MEC, matrice extracellulaire liquide, du sang.

MEC :

fibrinog�ne + substance fondamentale.

Substance

fondamentale : eau, prot�ines s�riques, autres.

Autres

composantes du plasma :

- Glucose,

- lipides

(triglyc�rides, cholest�rol),

-

substances azot�es non prot�iques (acide amin�s, ur�e et acide urique, cr�atine,

bilirubine, �)

- Hormones,

-

compl�ments plasmiques, cytokines,

- vitamines,

-

ions (Na+, Ca2+ , K+, Cl-, �)

- O2,

CO2, N,

- �

Voir aussi

Composition Lec/Lic

Affirmation

2

Non.

L�albumine est une prot�ine du plasma.

L�albumine

se fixe sur les acides gras, sur la bilirubine, sur certains ions m�talliques

et certains m�dicaments. En s�y fixant, l�albumine

assure des fonctions de transport.

Bilirubine :

pigment jaune produit de d�gradation d�un globule rouge.

Accumulation

anormale : jaunisse (ict�re)

Bilirubine

(Voir

dans ce site la partie cin�tique de l�h�molyse,

destruction, des globules rouges)

Affirmation

3

Oui.

Prot�ines s�riques : prot�ines contenues dans le s�rum.

S�rum : plasma � fibrine

Prot�ines s�riques :

- Albumine : 32 � 50 grammes par litre de s�rum

sanguin,

- Globulines :

���� �-

alpha 1 globuline : 1 � 4 g/l,

����� - alpha 2 globuline : de 5 � 11 g/l,

����� - b�taglobulines : 7 � 13 g/l,

����� - gammaglobulines : 7 � 15 g/l.

Globuline

Affirmation

4

Non.

Le cholest�rol

n�est pas une prot�ine mais un st�rol,

compos� � caract�re lipidique.

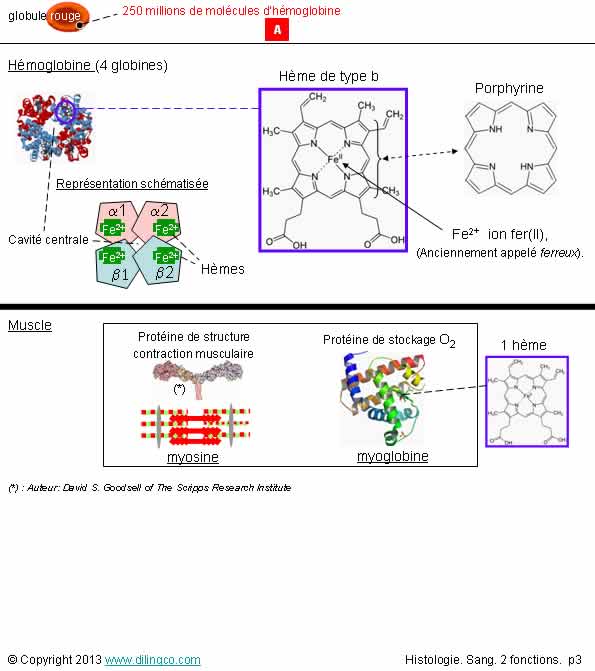

L�h�moglobine :

- pas une

prot�ine s�rique (s�rique : prot�ine du s�rum)

- 250

millions environ de mol�cules d�h�moglobine dans

les globules rouges,�

-

prot�ine � structure quaternaire form�e de 4 cha�nes � globine �

identiques 2 � 2 (2 h�lices alpha, 141 AA, et 2 h�lices b�ta, 146 AA)

Page 3

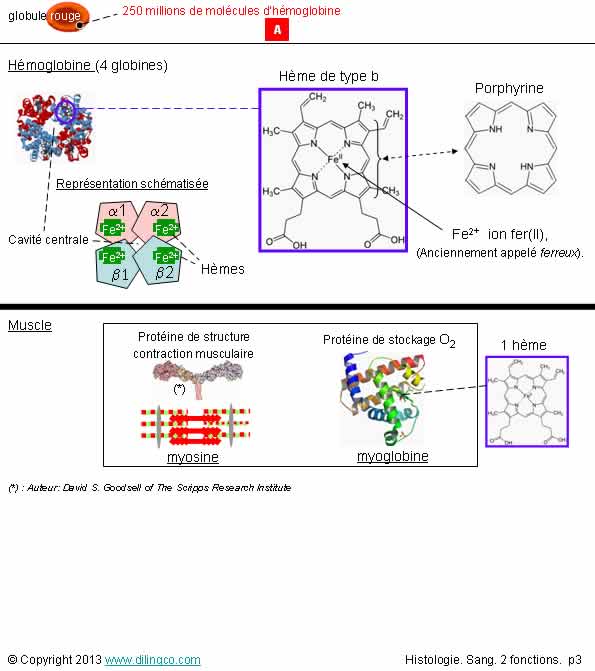

H�moglobine

S�lectionnez

les deux affirmations exactes :

1- Le plasma = �l�ments figur�s du sang

2-

[A] : myoglobine

3- H�moglobine :

prot�ine � structure quaternaire form�e de 4 cha�nes � globine �

identiques 2 � 2 (2 h�lices alpha, 141 AA, et 2 h�lices b�ta, 146 AA)

4- Chaque

globine contient un h�me. Un ion fe2+ est pr�sent dans chaque h�me

5- Le

globule rouge est un lymphocyte

6- Il n�y

a qu�un type d�h�moglobine humaine

Les

affirmations 3 et 4 sont exactes.

Affirmation

1

Non.

Le plasma est la partie liquide du sang.

Le plasma est principalement compos� d'eau.

On y trouve des substances organiques, des

d�chets, des �l�ments min�raux, des gaz dissous, des prot�ines (albumine,

lipoprot�ines, globulines), etc.

Les �l�ments figur�s du sang

sont :

- les globules rouges ou h�maties ou �rythrocytes,

- les globules blancs ou leucocytes,

- les plaquettes.

Un globule rouge contient environ 250 millions de mol�cules d�h�moglobines.

CCMH : de 32 � 36 g/100 mL.

CCMH :

Concentration corpusculaire moyenne en h�moglobine

Affirmation

2

Non.

H�moglobine.

L�h�moglobine

contient un h�me dans chaque une de ses

quatre cha�nes. C�est un exemple d�h�t�roprot�ine

� structure quaternaire.

La

myoglobine, apparent�e � l�h�moglobine, est un monom�re (form�e d�une seule

sous unit� compos�e de 153 acides amin�s et d�un h�me).

De part

l�affinit� � l�oxyg�ne :

- L�h�moglobine est une prot�ine de transport

(Affinit�

O2 variable en fonction du pH).

- La myoglobine est une prot�ine de stockage.

(Grande

affinit� � l�oxyg�ne).

Affirmation

3

Oui.

L�h�moglobine

est une prot�ine � structure quaternaire form�e de 4 cha�nes

� globine � identiques 2 � 2 (2 alpha, 141 AA, et 2 b�ta, 146 AA)

Affirmation

6

Non.

H�moglobine A. alpha2 b�ta2. La plus courante.

H�moglobine A2. alpha2 delta2. Minoritaire.

H�moglobine F. alpha2 gamma2. H�moglobine

f�tale ; meilleure affinit� avec l�oxyg�ne.

Se rappeler :

Les

prot�ines peuvent �tre class�es suivant leurs compositions.

Deux

grands types :

Les

� Holoprot�ines �, les

prot�ines ne contenant que des acides amin�s.

Les � h�t�roprot�ines �, prot�ines avec :

- une partie prot�ine (l�apoprot�ine), et

- une partie non prot�ique (exemple : h�me et ion Fe2+).

Ne pas

confondre :

- La myosine,

Prot�ine de structure, compos�e de deux cha�nes polypeptidiques d�environ 2000

acides amin�s. Par les modifications de sa structure, la myosine est � la base

des m�canismes de contraction musculaire.

- La myoglobine,

Prot�ine globulaire des cellules musculaires, elle est apparent�e �

l�h�moglobine (la myoglobine est un monom�re alors que l�h�moglobine est un

t�tram�re).

La myoglobine est une h�t�roprot�ine contenant un h�me.

A cause

de sa trop grande affinit� � l�oxyg�ne, la myoglobine n�est pas, comme

l�h�moglobine, une mol�cule de transport, mais plut�t une mol�cule de stockage de l�oxyg�ne dans les muscles.

Page 4.

Fonction transport de

l�h�moglobine

S�lectionnez

les deux affirmations exactes :

1- H�moglobine :

une prot�ine � structure quaternaire form�e de 4 cha�nes � globine �

identiques 2 � 2 (2 alpha, 141 AA, et 2 b�ta, 146 AA)

2- H�moglobine :

une prot�ine de stockage de l�oxyg�ne (comme la myoglobine)

3- Le pH

ambiant agit sur la configuration spatiale de la mol�cule d�h�moglobine ;

La configuration spatiale modifie l�affinit� � l�oxyg�ne ou au gaz carbonique

4- D�oxyh�moglobine :

mol�cule d�h�moglobine charg�e en oxyg�ne

Les

affirmations 1 et 3 sont exactes.

Affirmation

2

Non.

L�h�moglobine est une prot�ine de transport :

- de l�O2,

ou

- du CO2

& H+

A cause

de sa trop grande affinit� � l�oxyg�ne, la

myoglobine n�est pas, comme l�h�moglobine

(affinit� O2 variable en fonction du pH), une mol�cule de transport.

La myoglobine est une mol�cule de stockage de l�oxyg�ne dans les muscles.

Texte d�explications :

Le r�le

principal de l�h�moglobine est :

- le transport de l�oxyg�ne vers les tissus,

- l��vacuation des ions H+ et du CO2.

En pr�sence d'oxyg�ne, les sels ferreux

(Fe2+) s'oxydent/se r�duisent

rapidement en fonction du pH.

Les sels ferreux servent au transport.

Forme

R, relax�e

Dans

cette forme relax�e :

- La

mol�cule d�h�moglobine n�est pas charg�e,

- La

cavit� centrale est r�duite,

- La

mol�cule d�h�moglobine a une forte affinit� pour O2

(Et

faible pour CO2 et H+).

Chargement

en dioxyg�ne

Figure

(1)

La

capture d�un O2 par une globine augmente l�affinit� des autres

globines pour l�O2 : il y a interaction

coop�rative entre globines et r�action en cascade acc�l�rant la capture des dioxyg�nes.

Passage

de la forme R � la forme T, tendue

Figure

(2)

A

l�approche d�une cellule � pH bas, les h�lices alpha des globines se modifient,

la cavit� centrale s�agrandie, la position spatiale du Fe par rapport au plan

de l�anneau de porphyrine change.

L�affinit� de l�h�moglobine � l�oxyg�ne diminue.

Changement

de chargement

Figure

(3)

L�oxyg�ne est lib�r� et capt� par la cellule qui en a besoin.

Le pH de la cellule r�ceptrice d�oxyg�ne augmente ; l�h�moglobine se charge en CO2 et ions H+

Lib�ration

du CO2

Figure

(4)

Le CO2

de la mol�cule d�h�moglobine, alors appel�e d�oxyh�moglobine, est lib�r� dans

les alv�oles pulmonaires

Voir Syst�me respiratoire.

L�h�moglobine

reprend sa forme relax�e, lui permettant de se recharger en O2.

Notes :

- Le CO2 se connecte aux extr�mit�s N-terminales

des globines et il est facilement lib�rable.

- L�ion H+ se lie � des r�sidus des cha�nes prot�iques.

- En pr�sence de monoxyde de carbone

CO, l�h�moglobine se charge en CO.

Le CO se fixe sur le fer, et, avec une

affinit� beaucoup plus �lev�e que l�O2, est

difficile � d�loger = intoxication.

Page 5.

Antig�ne. Anticorps

S�lectionnez

les deux affirmations exactes :

1- Un

lymphocyte B n�est capable de reconna�tre qu�un seul antig�ne

2- Unicit�

de reconnaissance des lymphocytes : tr�s peut d�agents infectieux peuvent

�tre combattus par le syst�me immunitaire

3- Un

antig�ne a un d�terminant antig�nique (un �pitope). L��pitope d�un agent

infectieux d�clenche g�n�ralement une r�ponse immunitaire

4- Un

anticorps est capable de reconna�tre une multitude d�antig�nes

5- Seuls

les agents infectieux ont des antig�nes

6- Les cellules

avec des HLA non conformes ne sont pas d�truites

Les affirmations

1 et 3 sont exactes.

Affirmation

1

Oui.

Les

lymphocytes sont sp�cialis�es pour d�tecter un d�terminent antig�nique

sp�cifique.

1 lymphocite = 1 r�cepteur = 1 �pitope.

Un �pitope :

-

correspond � la partie de l�agent infectieux reconnue par un r�cepteur et

un anticorps,

- peut

�tre peptidique (jusqu�� une quinzaine

d�AG),

- peut

�tre un polysaccharide (5 � 6 sucres).

Note :

Agent

infectieux, pris ici au sens large : peut �tre une cellule contamin�es,

canc�reuse, une bact�rie, une toxine de bact�rie, un virus, ��

Affirmation

2

Non.

1 lymphocyte

= 1 r�cepteur = 1 �pitope

Oui, mais

le corps produit des centaines de milliers de

types diff�rent de lymphocytes !

(Chacun

sensible � un �pitope particulier)

Affirmation

3

Oui.

Antig�nes

pathog�nes : antig�nes de bact�ries ou de toxines, de virus, de cellules

canc�reuses.

Toxine : mol�cule toxique fabriqu�e par une

bact�rie pathog�ne.

Exemples : toxine botulique, t�tanique, chol�rique, dipht�rique, etc.

Affirmation

4

Non.

1 anticorps reconna�t 1 antig�ne

Affirmation

5

Non.

Antig�nes :

- pr�sents

sur les membranes des cellules de l�organisme et sur les agents infectieux,

- macromol�cules reconnues par le r�cepteur d�une

cellule immunitaire ou par un anticorps,

- sont

des prot�ines, des polysaccharides et les d�riv�s

lipidiques,

- peuvent

�tre pathog�nes, provoquer des r�actions immunitaires et �tre responsables de

maladies.

- 2

classes d�antig�nes.

Antig�nes

classe 1

- antig�nes pr�sents sur les membranes de toutes les cellules de

l�organisme, �

l�exception des cellules germinales.

- antig�nes appel�s HLA, mol�cules du CMH

HLA : Antig�nes des leucocytes humains (HLA),

CMH : Complexe� majeur d�histocompatibilit�.

- Les

globules rouges ont des marqueurs mineurs, les agglutinog�nes.

Antig�nes

classe 2

Antig�nes

suppl�mentaires pr�sents sur les membranes des cellules immunitaires CPA, Cellule pr�sentatrice d�antig�ne

(Monocyte, macrophage, lymphocyte B, cellule dendritique)

Note :

Agent

infectieux, pris ici au sens large : peut �tre une cellule contamin�es,

canc�reuse, une bact�rie, une toxine de bact�rie, un virus, ��

Affirmation 6

Si.

Le syst�me immunitaire utilise le

HLA, empreinte unique par individu, appos� sur toutes les cellules

d�un individu, pour distinguer les cellules �trang�res, non conformes, et les

d�truire.

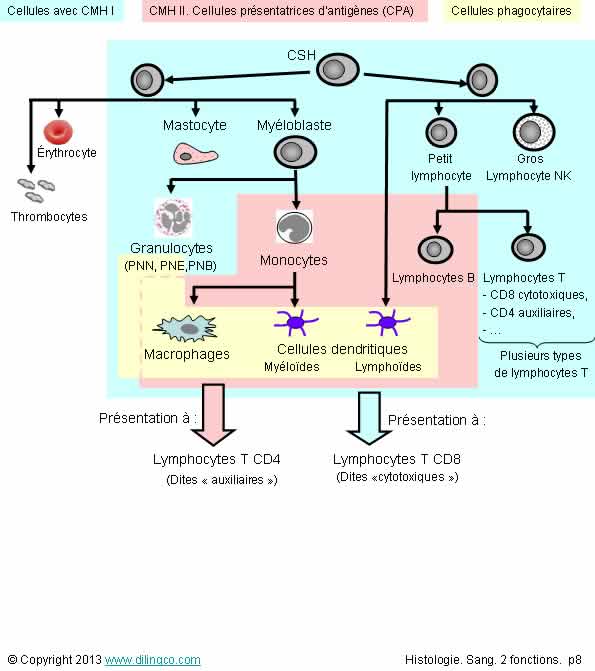

Rappel. Cellules immunitaires

Leucocytes (ou globules blancs)

- Famille de cellules du syst�me immunitaire.

- Produites dans la moelle osseuses.

-

Pr�sents dans le sang, la lymphe, les organes lympho�des, et de nombreux tissus

conjonctifs.

Organes lympho�des : Ganglions, rate, amygdale et v�g�tations, plaques de

Peyer).

Voir : Trajet des leucocytes

Les cellules leucocytes du syst�me immunitaire :

Granulocytes, monocytes, lymphocytes.

Pourcentages :

Granulocytes

��� Neutrophiles, de 50 � 70 %

��� Eosinophiles, de 2 � 4 %

��� Basophiles, de 0,5 � 1 %

Lymphocytes, de 20 � 40 %

Monocytes, de 3 � 8 %

Granulocytes

- Leucocytes, globules blancs � non sp�cifique � (non d�di� � un

antig�ne sp�cifique).

- Tr�s nombreuses granules dans le cytoplasme.

- Granulocytes neutrophiles, basophiles, �osinophiles

(Le nom est li� � leur affinit� � un colorant neutre,

basique, ou �osine)

- Neutrophiles : phagocytes.

- Basophiles : d�versent de l�histamine pour attirer les autres

globules blancs.

- �osinophiles : d�versent des enzymes sur les parasites.

Monocytes

Les monocytes sont des cellules leucocytes (ou globules blancs) du syst�me immunitaire.

- Plus grosses cellules qui circulent dans le sang,

- Cellules mobiles,

- Phagocytes : macrophages dans les tissus conjonctifs, microglycocytes

dans le SNC, ost�oclastes dans l�os.

Lymphocytes

Les lymphocytes sont des cellules leucocytes (ou globules blancs) du syst�me

immunitaire.

2 lign�es : lymphocytes T et lymphocytes B.

Lymphocytes T :

- Leur d�veloppement s�ach�ve dans le thymus,

- Lymphocytes cytotoxiques (d�truisent les cellules infect�es),

- Lymphocytes auxiliaires,

- Lymphocytes suppresseurs.

�rythrocytes (H�maties, ou globules rouges)

- Cellule d�pourvue de noyau (anucl��),

- cytoplasme riche en h�moglobine,

- assure le transport O2 et CO2

Thrombocytes (Plaquettes)

R�le important pour la coagulation sanguine.

Mastocytes

- Cellules normalement pr�sentes dans les tissus conjonctifs (et

non dans le sang),

- Tr�s nombreuses granules dans le cytoplasme.

- Les granules contiennent des m�diateurs chimiques comme la s�rotonine, l�histamine,

la tryptase ou l�h�parine.

- Les granules sont lib�r�es au contact d�un allerg�ne.

Plasmocytes

- Cellules normalement pr�sentes dans les tissus conjonctifs (et

non dans le sang),

- Globules blancs.

Page 6.

M�canisme de d�fense.

Lymphocytes B

S�lectionnez

les deux affirmations exactes :

1- [A] : Un r�cepteur de lymphocyte B n�est pas sp�cifique �

un d�terminant antig�nique particulier

2- Apr�s

reconnaissance d�un antig�ne, les lymphocytes B se diff�rentient en plasmocytes

et en lymphocytes B � m�moire

3- Lymphocytes B : lib�rent les immunoglobulines solubles

dans l�environnement qui d�truisent directement les agents infectieux

4- Une fois activ�, un lymphocyte B se diff�rentie en lymphocyte T

5- Lymphocytes B : r�ponse immunitaire humorale

(reconnaissance directe du pathog�ne, s�cr�tion d�anticorps, actions

destructives par les anticorps, �

Les affirmations 2 et 5 sont exactes.

Affirmation 1

Si.

[A] : Le r�cepteur LB est sp�cifique � un d�terminant antig�nique

particulier.

1 lymphocyte B = 1 r�cepteur BCR = 1 �pitope = 1 antig�ne.

(Epitope = d�terminant antig�nique)

Affirmation

2

Oui.

Les

lymphocytes � m�moires permettent � l�organisme d�avoir une r�ponse

beaucoup plus rapide et plus durable si l�agent pathog�ne se repr�sente.

Ils ont

une dur�e de vie plus longue que les plasmocytes.

Affirmation 3

Non.

Ce sont les Plasmocytes qui lib�rent les immunoglobulines (les

anticorps).

Plasmocytes : diff�rentiation finale des lymphocytes B.

Ce ne sont pas les immunoglobulines (les anticorps) qui d�truisent

les agents infectieux.

Affirmation 5

Oui.

Lymphocyte B : � r�ponse humorale �. Lib�ration d�anticorps,

ou immunoglobulines, par les plasmocytes.�

Lymphocytes T : � r�ponse � m�diation cellulaire �.

Page 7.

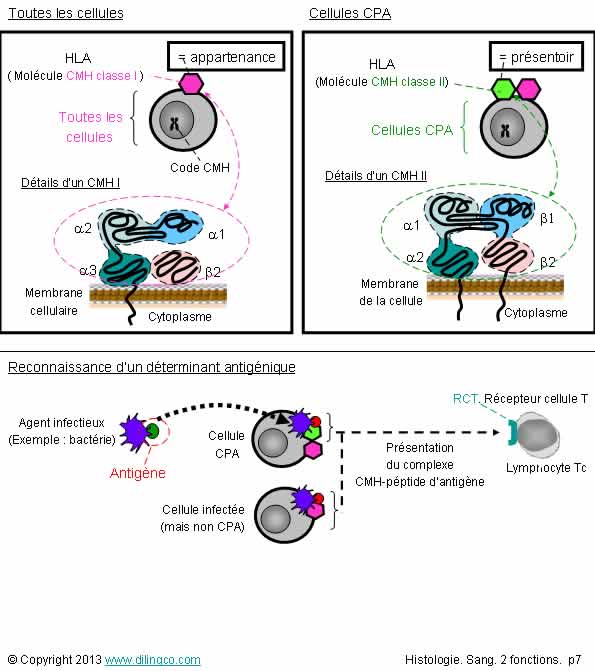

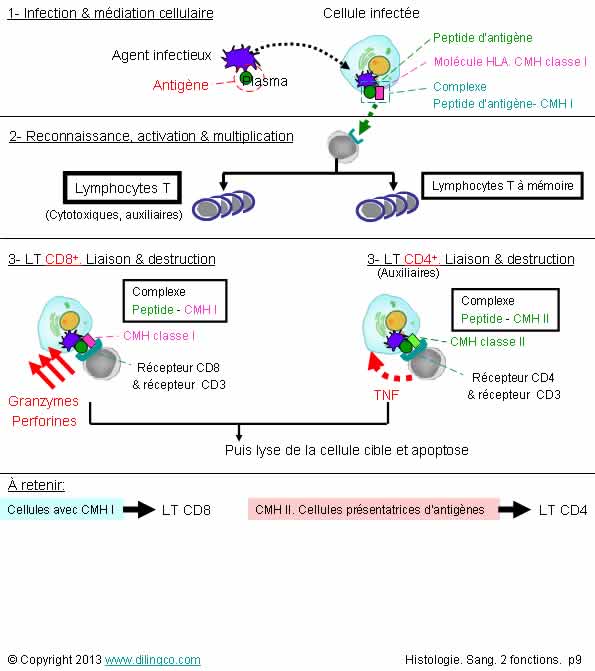

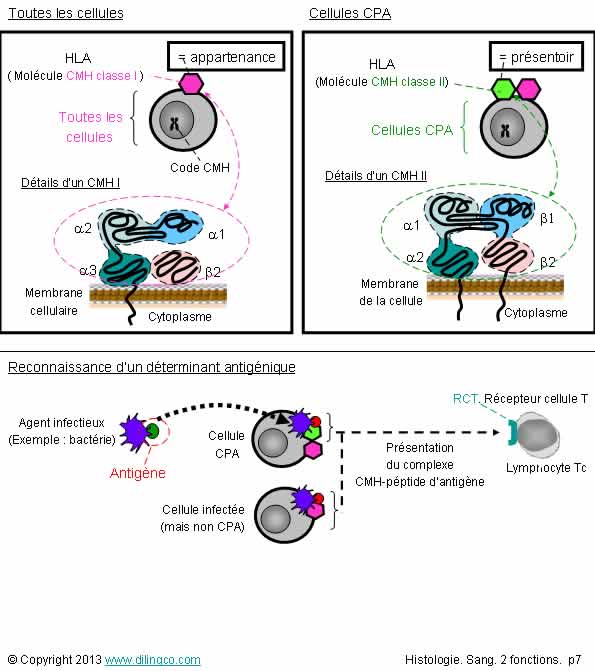

CMH. CPA

S�lectionnez

l�affirmation exacte :

1- Les

lymphocytes Tc, cytotoxiques, peuvent reconna�tre directement les antig�nes

2- La

mol�cule CMH classe I est une prot�ine compos�e d�une cha�ne alpha et d�une

b�ta 2

3- La

mol�cule CMH classe I, � Complexe majeur

d�histocompatibilit� �, n�est pas impliqu�e dans les

ph�nom�nes de rejets de greffes

4- Seules

les cellules CPA peuvent pr�senter un complexe CMH-peptide d�antig�ne aux

lymphocytes T

L�affirmation

2 est exacte.

Affirmation

1

Non.

Les

antig�nes doivent leur �tre pr�sent�s dans un ensemble CMH-p�ptide d�antig�ne

pour �tre reconnus par les lymphocytes Tc.

Les antig�nes doivent �tre retravaill�s pour donner un peptide

sp�cifique. Ce

peptide s�associe � la prot�ine CMH pour que l�ensemble soit reconnu par une

des millions de lymphocytes T.

Affirmation

4

Non.

A

l�exception des cellules germinales, toutes les cellules ont des mol�cules CMH

sur leur membrane.

Les cellules CPA, cellules

� professionnelles � de la pr�sentation immunitaire, ont en plus des mol�cules CMH classe II.

Les

lymphocytes peuvent d�tecter :

- des

complexes CMH-peptides d�antig�ne anormaux,

- des CMH

I d�t�rior�s ou n�appartenant pas � l�organisme de l�individu

(Exemple :

cellule canc�reuse).

Lymphocyte B : � r�ponse humorale �. Lib�ration d�anticorps ou

immunoglobulines par les plasmocytes.�

Lymphocytes T : � r�ponse � m�diation cellulaire �.

CPA : Cellule pr�sentatrice d�antig�ne

(Monocyte, macrophage, lymphocyte B, cellule dendritique)

CMH : Complexe majeur d�histocompatibilit�

R�gion du g�nome qui code les mol�cules HLA connues.

HLA : Antig�ne des leucocytes humains

(Humain

Leucocyte Ag.)

Les mol�cules

HLA, aussi appel�s � mol�cule du CMH �,�

sont � la surface de toutes les cellules.

(�

l�exception des neurones, de la corn�e, des glandes salivaires, des h�maties,

�).

Les mol�cules HLA sont sur toutes les cellules :

CMH de classe I = marqueurs d�identit� d�un individu.

HLA

suppl�mentaires sur certains leucocytes : CMH

de classe II

Les CMH de type II servent de pr�sentoirs d��l�ments ext�rieurs.

Page 8.

Pr�sentation aux

lymphocytes T

S�lectionnez

les deux affirmations exactes :

1- Les

mol�cules du CMH-I sont pr�sentes sur toutes les membranes des cellules

nucl��es

2- La

membrane d�une cellule nucl��e ne porte qu�une seule mol�cule CMH-I

3- Un macrophage

est une cellule phagocytaire, pr�sentatrice d�antig�ne aux lymphocytes T CD8

4- Un

macrophage n�a pas de mol�cule CMH-I

5- Les lymphocytes B peuvent reconna�tre directement les

pathog�nes et agir en cons�quence. Les lymphocytes B sont aussi des cellules

pr�sentatrices d�antig�nes

Les affirmations 1 et 5 sont exactes.

Affirmation

1

Oui.

Donc les

mol�cules du CMH-I ne sont pas pr�sentes sur les membranes des globules rouges.

Affirmation

2

Non.

6 types

de mol�cules CMH-I (2 mol�cules HLA-A, 2 mol�cules HLA-B et 2 HLA-C).

Pour chaque cellule nucl��e, un individu porte, exprim� des milliers de fois,

une mol�cule HLA de chaque type.

Les mol�cules CMH-I constituent, pour le syst�me

immunitaire, un marqueur individuel unique appos� sur chaque cellule

de l�organisme.

Cons�quences :

- d�tection

des cellules canc�reuses o� le CMH-I est faux, � mais aussi :

- rejet

de greffe !

Affirmation

3

Non.

Un macrophage est une cellule phagocytaire, pr�sentatrice d�antig�ne aux lymphocytes T CD4.

(Et non aux Lymphocytes T CD8)

Les

diff�rences fonctionnelles sont pr�sent�es page suivante.

Affirmation

4

Si.

Comme

toutes les cellules nucl��es, un macrophage a des mol�cules CMH-I sur sa

membrane.

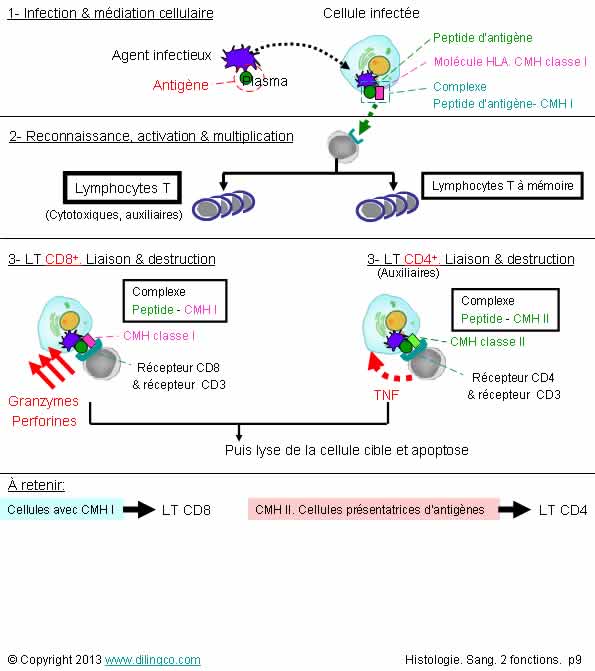

Page 9.

M�canisme de d�fense.

Lymphocytes T

S�lectionnez

l�affirmation exacte :

1- Les

lymphocytes Tc, cytotoxiques, peuvent reconna�tre directement les antig�nes

2- Les

lymphocytes T ne peuvent qu��tre � CD4 �

3- Les

lymphocytes T CD8 et TCD4 sont capables de d�truire des cellules infect�es de

l�organisme

4- Les

co-r�cepteurs CD8 (cluster de diff�rentiation 8), sont attir�s par les

mol�cules CMH classe II

L�affirmation

3 est exacte.

Affirmation

1

Non.

Les

lymphocytes T cytotoxiques ne reconnaissent pas directement les antig�nes mais

des ensembles sp�cifiques CMH-p�ptide d�antig�ne.

Les cellules CPA sont capables de cr�er les CMH-p�ptide et de les pr�senter aux

millions de lymphocytes T.

Les cellules CPA, cellules pr�sentatrices d�antig�nes, sont :

Monocyte, macrophage, lymphocyte B, cellule dendritique.

Affirmation

3

Oui.

Lyse cellulaire : destruction de la membrane plasmique par actions diverses : des

lysosomes (autolyse), attaques virales ou bact�riennes, action des lymphocytes,

etc.

Apoptose

Affirmation 2

Non.

Tous les lymphocytes on un marqueur CD3 plus d�autres marqueurs :

Lymphocyte T CD4

CD8 : cluster de diff�rentiation 4

Le r�cepteur CD4 est une glycoprot�ine attir�e par la

mol�cule CMH de classe II.

(Voir figure)

Lymphocyte T CD8

CD8 : cluster de diff�rentiation 8

Le r�cepteur CD8 :

- est une glycoprot�ine avec une cha�ne alpha et une cha�ne b�ta,

- est attir� par la mol�cule CMH de classe I.

(Voir figure)

Affirmation 4

Non.

Les

co-r�cepteurs CD8 (cluster de diff�rentiation 8), sont attir�s par les

mol�cules CMH classe I.

Les CD, cluster de diff�rentiation, sont des r�cepteurs

membranaires glycoprot�iniques.

Les CD

servent de marqueurs fonctionnels.

Les CD

sont aussi utiles pour trier les cellules par cytom�trie de flux.

Les CD les plus connus et utilis�s :

- CD3 : caract�rise les lymphocytes T

- CD4 : lymphocytes T Helper (auxiliaire), monocytes

Lymphocytes

T CD4 : 60% des LT

- CD8 : lymphocytes T cytotoxiques

Lymphocytes

T CD8 : 30% des LT

- CD19,

CD22,CD24 : lymphocytes B

Notes :

- Plus de

360 CD diff�rents identifi�s.

- Les

co-r�cepteurs CD8 : r�cepteur CD8 pr�sent en plus du r�cepteur CD3.

- Le VIH a une affinit� pour les lymphocytes T CD4.

Le VIH

les infectes, s�y multiplie, y bourgeonne et les tue. La d�ficience en

lymphocytes entraine une immunod�ficience.

- CD34+,

C31-, signifie que la population cellulaire exprime le CD 34 mais

pas le CD31.

TNF

membranaire :

- TNF : Facteur de n�crose tumorale (Tumor

Necrosis Factor)

- cytokine

impliqu�e dans l�inflammation.

�

CPA : Cellule pr�sentatrice d�antig�ne

(Monocyte, macrophage, lymphocyte B, cellule dendritique)

CMH : Complexe majeur d�histocompatibilit�

R�gion du g�nome qui code les mol�cules HLA.

HLA : Antig�ne des leucocytes humains

(Humain

Leucocyte Ag.)

Les

mol�cules HLA, aussi appel�s � mol�cule du

CMH �,� sont � la surface de toutes les cellules.

(�

l�exception des neurones, de la corn�e, des glandes salivaires, des h�maties,

�).

Les mol�cules HLA sont sur toutes les cellules : CMH de classe I = marqueurs d�identit� d�un

individu.

HLA

suppl�mentaires sur certains leucocytes CPA :

CMH de classe II

Les CMH de type II servent de pr�sentoirs d��l�ments ext�rieurs.

Page 10.

Lymphocytes B & T

S�lectionnez

l�affirmation exacte :

1- Les PNN, PNE ne sont pas des phagocytaires

2- R�ponse immunitaire humorale : s�cr�tion d�anticorps par

les lymphocytes T

3- Les lymphocytes se forment dans la moelle osseuse rouge et

parviennent � maturation dans la moelle rouge (LB) ou le thymus (LT)

4- La destruction des pathog�nes par lyse osmotique est une

caract�ristique de l�immunit� humorale

L�affirmation 3 est exacte.

PNN :

Polynucl�aire/granulocyte neutrophile

PNE :

Polynucl�aire/granulocyte �osinophile

PNB :

Polynucl�aire/granulocyte basophile

Affirmation 1

Si.

Les PNN, PNE, Macrophages (monocytes matures) sont capables de

phagocytose.

Voir Tissu sanguin / m�canismes d�action des granulocytes et

macrophages.

�

Affirmation 2

Non.

R�ponse immunitaire humorale : s�cr�tion d�anticorps circulants

par les lymphocytes B.

D�fense de l�organisme contre les bact�ries, les virus, les toxines.

Lymphocytes T : � r�ponse � m�diation

cellulaire �.

Affirmation 3

Oui.

Les lymphocytes se forment dans la moelle osseuse rouge puis

migrent dans des organes lymphatiques pour devenir matures et activables.

Page 11.

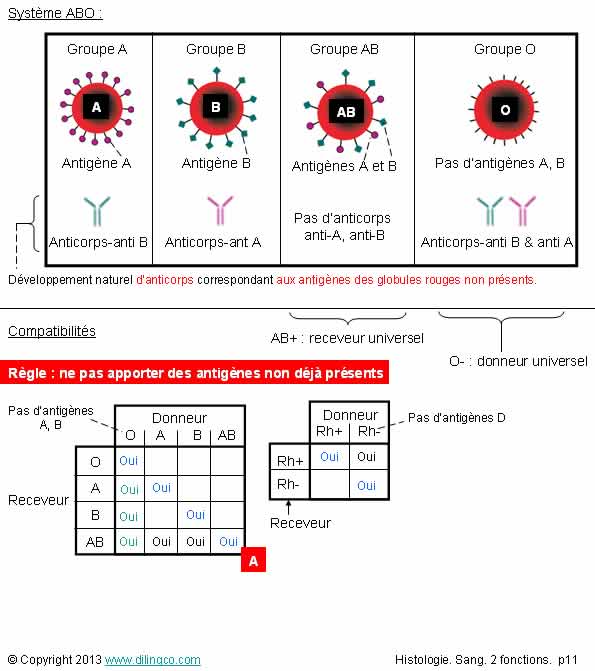

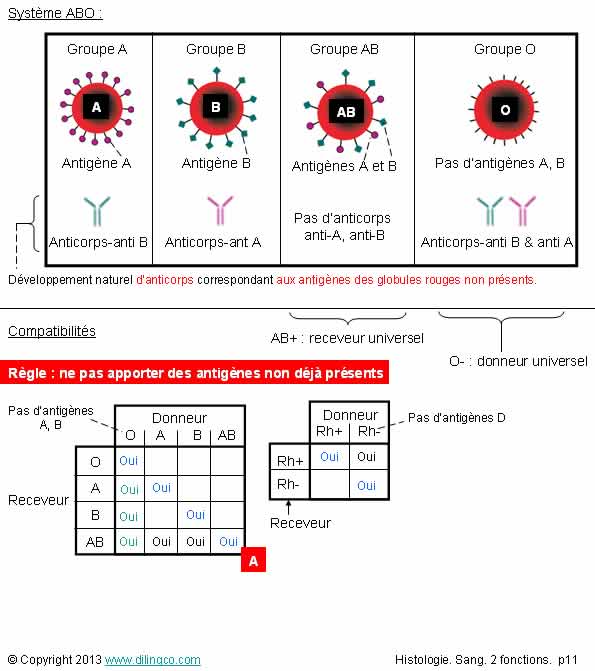

Groupes sanguins

S�lectionnez

les deux affirmations exactes

1- Si un

anticorps se fixe � un antig�ne d�un globule rouge, il provoque

l�agglutination, et parfois m�me l�h�molyse, du globule rouge

2- Le

syst�me ABO est le seul syst�me qui classifie les groupes sanguins

�rythrocytaires

3- La

pr�sence d�antig�nes-A sur un GR le fait appartenir au groupe A

4-

[A] : Les personnes AB+ sont des receveurs universels

5- Les

personnes O- sont des receveurs universels

Les

affirmations 1 et 4 sont exactes.

Affirmation

1

Oui.

H�molyse :

destruction.

Affirmation

2

Non.

De nombreux syst�mes classifient les groupes sanguins li�s aux �rythrocytes (globules

rouges).

Les trois principaux syst�mes de groupes sanguins de GR :

- syst�me ABO

Entra�ne

un accident transfusionnel imm�diat si transfusion incompatible,

- syst�me Rh�sus

Incompatibilit�

de certains antig�nes.

Rh- : pas d�antig�nes D sur la membrane des globules rouges.

Rh+ : antig�nes D sur la membrane des globules rouges.

Accidents

diff�r�s. Probl�mes d�incompatibilit� f�tus/m�re.

- syst�me Kell.

M�mes probl�mes, mais moindres, que ceux d�incompatibilit� du syst�me

Rh�sus.

Note :

Des

syst�mes de groupes sanguins classifient aussi les globules blancs et les

plaquettes.

Liste des

syst�mes de groupes sanguins :

Affirmation

3

Non.

La

pr�sence d�antig�nes A sur un GR le fait appartenir au groupe A ou au groupe AB.

La

recherche des antig�nes A et B, et des anticorps pr�sents dans le s�rum,

permettent de d�finir l�appartenance � un groupe ABO.

Note :

Les

anticorps r�guliers, relatifs aux antig�nes non pr�sents sur le globule rouge,

apparaissent naturellement dans premiers mois de la vie et leur nombre se

renforce apr�s la naissance.

�

Affirmation

4

Oui.

[A] :

R�gle d�une

transfusion sanguine de GR :

Ne

transfuser que des globules rouges ayant des antig�nes d�j� pr�sents sur les

globules rouges du sujet.

En ne

consid�rant que le groupe rh�sus standard, les

personnes AB+ sont des receveurs universels de GR

(Elles ont d�j� des antig�nes A, B et D).

Affirmation

5

Non.

En ne

consid�rant que le groupe rh�sus standard, les

personnes O- sont des donneurs universels de globules rouges.

O-

n�apporte aucun des antig�nes A, B et D = donneur universel pour les syst�mes

ABO et rh�sus.

Les QCM interactifs sont accessibles � partir de la page d�accueil

du coaching virtuel � acc�s gratuit dilingco.com

Page 1.

Fonctions sanguines

S�lectionnez les deux affirmations exactes :

1- [A] : les mol�cules d�h�moglobines des h�maties transportent de l�oxyg�ne et du gaz carbonique

2- [B] : les plaquettes transportent des nutriments ou des d�chets

3- [C] : les glandes endocrines s�cr�tent des vitamines � destination de cellules cibles ; les leucocytes transportent ces vitamines

4- Les lymphocytes sont, des 5 types de leucocytes, les seuls � avoir des fonctions immunitaires

5- H�molyse : les plaquettes bouchent les blessures et �vitent la d�perdition de sang

6- Une

baisse des GR peut traduire une an�mie; Une augmentation des PNN une infection

bact�rienne

Les affirmations 1 et 6 sont exactes.

Affirmation 2

Non.

[B] : le plasma assure le transport de certains nutriments et de certains d�chets.

Exemples :

- L�ur�e est un d�chet azot� de d�gradation des prot�ines par le foie.

Le taux d�ur�e dans l�urine compar� � l�ur�mie (taux d�ur�e dans le sang) permet de diagnostiquer des insuffisances r�nales.

- mol�cule de Cholest�rol

Affirmation 3

Non.

[C] : les glandes endocrines s�cr�tent des hormones � destination de cellules cibles.

Voir aussi :

Communications cellulaires

Vitamine

Affirmation 4

Non.

Les 5 types de cellules leucocytes (ou globules blancs) du syst�me immunitaire : Granulocytes (neutrophiles, �osinophiles, basophiles), monocytes, lymphocytes.

Neutrophiles : cellules amibo�des phagocytaires des bact�ries et autres substances �trang�res.

�osinophiles : possibilit�s phagocytaires inf�rieures � celles des neutrophiles. Phagocytose des complexes antig�nes-anticorps.

(Voir pages ci-apr�s)

Basophiles : S�cr�tent de l�histamine et de l�h�parine pour les r�actions allergiques et inflammatoires.

Pr�curseurs des mastocytes des tissus conjonctifs.

Mastocytes :

- longue dur�e de vie et possibilit� de prolif�ration,

- r�le dans les allergies (r�actions inappropri�es).

Monocytes : pr�curseurs des macrophages.

Lymphocytes : 3 familles : lymphocytes T, lymphocytes B, lymphocytes NK. (Voir pages ci-apr�s)

Affirmation 5

Non.

H�mostase : m�canisme d�arr�t du saignement.

H�molyse : Destruction des globules rouges par la rate, le foie, la moelle.

H�matocrite : pourcentage de globules rouges par rapport au volume sanguin

H�matome : amas interne de sang par h�morragie suite � un choc, une prise de sang, etc.

�

Affirmation 6

Oui.

- Baisse des GR : an�mie ?

- Augmentation des PNN : infection bact�rienne ?

(PNN : polynucl�aires/granulocytes neutrophiles)

- Augmentation des PNEo : allergie ? Infection parasitaire ?

Exemples d�allergies : rhume des foins, asthme

(PNEo : polynucl�aires/granulocytes �osinophiles)

Augmentation des lymphocytes : infection virale ?

L�an�mie :

- se d�finit par un taux d�h�moglobine insuffisant,

- des sympt�mes tels que asth�nie (fatigue), tachycardie, p�leur, c�phal�e, vertige, etc.

An�mie

Rappels :

R�le du syst�me immunitaire

Le syst�me immunitaire est charg� de la d�fense de l�organisme contre tout �l�ment �tranger ou anormal, tels que bact�ries, virus, cellules canc�reuses, etc.

Composition

Le syst�me immunitaire est constitu� d�un ensemble complexe de mol�cules, de cellules (exemple : les leucocytes), de tissus et d�organes (rate, thymus).

Les composants du syst�me immunitaires sont reli�s entre eux par la circulation sanguine et la circulation lymphatique.

Page 2

Prot�ines & transport

S�lectionnez l�affirmation exacte :

1- Le plasma ne transporte que des cellules

2- L�albumine est transport�e par les globules rouges

3- [A] : L�albumine et les globulines sont les deux types de � prot�ines s�riques �

4- L�h�moglobine et le cholest�rol sont des prot�ines s�riques

L�affirmation 3 est exacte.

Affirmation 1

Non.

Le sang transporte des cellules.

Le plasma transporte le fibrinog�ne et les �l�ments de la substance fondamentale.

Plasma sanguin : MEC, matrice extracellulaire liquide, du sang.

MEC : fibrinog�ne + substance fondamentale.

Substance fondamentale : eau, prot�ines s�riques, autres.

Autres composantes du plasma :

- Glucose,

- lipides (triglyc�rides, cholest�rol),

- substances azot�es non prot�iques (acide amin�s, ur�e et acide urique, cr�atine, bilirubine, �)

- Hormones,

- compl�ments plasmiques, cytokines,

- vitamines,

- ions (Na+, Ca2+ , K+, Cl-, �)

- O2, CO2, N,

- �

Voir aussi Composition Lec/Lic

Affirmation 2

Non.

L�albumine est une prot�ine du plasma.

L�albumine se fixe sur les acides gras, sur la bilirubine, sur certains ions m�talliques et certains m�dicaments. En s�y fixant, l�albumine assure des fonctions de transport.

Bilirubine : pigment jaune produit de d�gradation d�un globule rouge.

Accumulation anormale : jaunisse (ict�re)

Bilirubine

(Voir dans ce site la partie cin�tique de l�h�molyse, destruction, des globules rouges)

Affirmation 3

Oui.

Prot�ines s�riques : prot�ines contenues dans le s�rum.

S�rum : plasma � fibrine

Prot�ines s�riques :

- Albumine : 32 � 50 grammes par litre de s�rum

sanguin,

- Globulines :

���� �-

alpha 1 globuline : 1 � 4 g/l,

����� - alpha 2 globuline : de 5 � 11 g/l,

����� - b�taglobulines : 7 � 13 g/l,

����� - gammaglobulines : 7 � 15 g/l.

Globuline

Affirmation 4

Non.

Le cholest�rol n�est pas une prot�ine mais un st�rol, compos� � caract�re lipidique.

L�h�moglobine :

- pas une prot�ine s�rique (s�rique : prot�ine du s�rum)

- 250 millions environ de mol�cules d�h�moglobine dans les globules rouges,�

- prot�ine � structure quaternaire form�e de 4 cha�nes � globine � identiques 2 � 2 (2 h�lices alpha, 141 AA, et 2 h�lices b�ta, 146 AA)

Page 3

H�moglobine

S�lectionnez les deux affirmations exactes :

1- Le plasma = �l�ments figur�s du sang

2- [A] : myoglobine

3- H�moglobine : prot�ine � structure quaternaire form�e de 4 cha�nes � globine � identiques 2 � 2 (2 h�lices alpha, 141 AA, et 2 h�lices b�ta, 146 AA)

4- Chaque globine contient un h�me. Un ion fe2+ est pr�sent dans chaque h�me

5- Le globule rouge est un lymphocyte

6- Il n�y a qu�un type d�h�moglobine humaine

Les affirmations 3 et 4 sont exactes.

Affirmation 1

Non.

Le plasma est la partie liquide du sang.

Le plasma est principalement compos� d'eau.

On y trouve des substances organiques, des

d�chets, des �l�ments min�raux, des gaz dissous, des prot�ines (albumine,

lipoprot�ines, globulines), etc.

Les �l�ments figur�s du sang

sont :

- les globules rouges ou h�maties ou �rythrocytes,

- les globules blancs ou leucocytes,

- les plaquettes.

Un globule rouge contient environ 250 millions de mol�cules d�h�moglobines.

CCMH : de 32 � 36 g/100 mL.

CCMH : Concentration corpusculaire moyenne en h�moglobine

Affirmation 2

Non.

H�moglobine.

L�h�moglobine contient un h�me dans chaque une de ses quatre cha�nes. C�est un exemple d�h�t�roprot�ine � structure quaternaire.

La myoglobine, apparent�e � l�h�moglobine, est un monom�re (form�e d�une seule sous unit� compos�e de 153 acides amin�s et d�un h�me).

De part l�affinit� � l�oxyg�ne :

- L�h�moglobine est une prot�ine de transport

(Affinit� O2 variable en fonction du pH).

- La myoglobine est une prot�ine de stockage.

(Grande affinit� � l�oxyg�ne).

Affirmation 3

Oui.

L�h�moglobine est une prot�ine � structure quaternaire form�e de 4 cha�nes � globine � identiques 2 � 2 (2 alpha, 141 AA, et 2 b�ta, 146 AA)

Affirmation 6

Non.

H�moglobine A. alpha2 b�ta2. La plus courante.

H�moglobine A2. alpha2 delta2. Minoritaire.

H�moglobine F. alpha2 gamma2. H�moglobine f�tale ; meilleure affinit� avec l�oxyg�ne.

Se rappeler :

Les prot�ines peuvent �tre class�es suivant leurs compositions.

Deux grands types :

Les � Holoprot�ines �, les prot�ines ne contenant que des acides amin�s.

Les � h�t�roprot�ines �, prot�ines avec :

- une partie prot�ine (l�apoprot�ine), et

- une partie non prot�ique (exemple : h�me et ion Fe2+).

Ne pas confondre :

- La myosine,

Prot�ine de structure, compos�e de deux cha�nes polypeptidiques d�environ 2000 acides amin�s. Par les modifications de sa structure, la myosine est � la base des m�canismes de contraction musculaire.

- La myoglobine,

Prot�ine globulaire des cellules musculaires, elle est apparent�e �

l�h�moglobine (la myoglobine est un monom�re alors que l�h�moglobine est un

t�tram�re).

La myoglobine est une h�t�roprot�ine contenant un h�me.

A cause de sa trop grande affinit� � l�oxyg�ne, la myoglobine n�est pas, comme l�h�moglobine, une mol�cule de transport, mais plut�t une mol�cule de stockage de l�oxyg�ne dans les muscles.

Page 4.

Fonction transport de l�h�moglobine

S�lectionnez les deux affirmations exactes :

1- H�moglobine : une prot�ine � structure quaternaire form�e de 4 cha�nes � globine � identiques 2 � 2 (2 alpha, 141 AA, et 2 b�ta, 146 AA)

2- H�moglobine : une prot�ine de stockage de l�oxyg�ne (comme la myoglobine)

3- Le pH ambiant agit sur la configuration spatiale de la mol�cule d�h�moglobine ; La configuration spatiale modifie l�affinit� � l�oxyg�ne ou au gaz carbonique

4- D�oxyh�moglobine : mol�cule d�h�moglobine charg�e en oxyg�ne

Les affirmations 1 et 3 sont exactes.

Affirmation 2

Non.

L�h�moglobine est une prot�ine de transport :

- de l�O2, ou

- du CO2 & H+

A cause

de sa trop grande affinit� � l�oxyg�ne, la

myoglobine n�est pas, comme l�h�moglobine

(affinit� O2 variable en fonction du pH), une mol�cule de transport.

La myoglobine est une mol�cule de stockage de l�oxyg�ne dans les muscles.

Texte d�explications :

Le r�le principal de l�h�moglobine est :

- le transport de l�oxyg�ne vers les tissus,

- l��vacuation des ions H+ et du CO2.

En pr�sence d'oxyg�ne, les sels ferreux (Fe2+) s'oxydent/se r�duisent rapidement en fonction du pH.

Les sels ferreux servent au transport.

Forme R, relax�e

Dans cette forme relax�e :

- La mol�cule d�h�moglobine n�est pas charg�e,

- La cavit� centrale est r�duite,

- La mol�cule d�h�moglobine a une forte affinit� pour O2

(Et faible pour CO2 et H+).

Chargement en dioxyg�ne

Figure (1)

La capture d�un O2 par une globine augmente l�affinit� des autres globines pour l�O2 : il y a interaction coop�rative entre globines et r�action en cascade acc�l�rant la capture des dioxyg�nes.

Passage de la forme R � la forme T, tendue

Figure (2)

A l�approche d�une cellule � pH bas, les h�lices alpha des globines se modifient, la cavit� centrale s�agrandie, la position spatiale du Fe par rapport au plan de l�anneau de porphyrine change.

L�affinit� de l�h�moglobine � l�oxyg�ne diminue.

Changement de chargement

Figure (3)

L�oxyg�ne est lib�r� et capt� par la cellule qui en a besoin.

Le pH de la cellule r�ceptrice d�oxyg�ne augmente ; l�h�moglobine se charge en CO2 et ions H+

Lib�ration du CO2

Figure (4)

Le CO2 de la mol�cule d�h�moglobine, alors appel�e d�oxyh�moglobine, est lib�r� dans les alv�oles pulmonaires

Voir Syst�me respiratoire.

L�h�moglobine reprend sa forme relax�e, lui permettant de se recharger en O2.

Notes :

- Le CO2 se connecte aux extr�mit�s N-terminales

des globines et il est facilement lib�rable.

- L�ion H+ se lie � des r�sidus des cha�nes prot�iques.

- En pr�sence de monoxyde de carbone

CO, l�h�moglobine se charge en CO.

Le CO se fixe sur le fer, et, avec une

affinit� beaucoup plus �lev�e que l�O2, est

difficile � d�loger = intoxication.

Page 5.

Antig�ne. Anticorps

S�lectionnez les deux affirmations exactes :

1- Un lymphocyte B n�est capable de reconna�tre qu�un seul antig�ne

2- Unicit� de reconnaissance des lymphocytes : tr�s peut d�agents infectieux peuvent �tre combattus par le syst�me immunitaire

3- Un antig�ne a un d�terminant antig�nique (un �pitope). L��pitope d�un agent infectieux d�clenche g�n�ralement une r�ponse immunitaire

4- Un anticorps est capable de reconna�tre une multitude d�antig�nes

5- Seuls les agents infectieux ont des antig�nes

6- Les cellules avec des HLA non conformes ne sont pas d�truites

Les affirmations 1 et 3 sont exactes.

Affirmation 1

Oui.

Les

lymphocytes sont sp�cialis�es pour d�tecter un d�terminent antig�nique

sp�cifique.

1 lymphocite = 1 r�cepteur = 1 �pitope.

Un �pitope :

- correspond � la partie de l�agent infectieux reconnue par un r�cepteur et un anticorps,

- peut �tre peptidique (jusqu�� une quinzaine d�AG),

- peut �tre un polysaccharide (5 � 6 sucres).

Note :

Agent infectieux, pris ici au sens large : peut �tre une cellule contamin�es, canc�reuse, une bact�rie, une toxine de bact�rie, un virus, ��

Affirmation 2

Non.

1 lymphocyte = 1 r�cepteur = 1 �pitope

Oui, mais le corps produit des centaines de milliers de types diff�rent de lymphocytes !

(Chacun sensible � un �pitope particulier)

Affirmation 3

Oui.

Antig�nes

pathog�nes : antig�nes de bact�ries ou de toxines, de virus, de cellules

canc�reuses.

Toxine : mol�cule toxique fabriqu�e par une

bact�rie pathog�ne.

Exemples : toxine botulique, t�tanique, chol�rique, dipht�rique, etc.

Affirmation 4

Non.

1 anticorps reconna�t 1 antig�ne

Affirmation 5

Non.

Antig�nes :

- pr�sents sur les membranes des cellules de l�organisme et sur les agents infectieux,

- macromol�cules reconnues par le r�cepteur d�une cellule immunitaire ou par un anticorps,

- sont des prot�ines, des polysaccharides et les d�riv�s lipidiques,

- peuvent �tre pathog�nes, provoquer des r�actions immunitaires et �tre responsables de maladies.

- 2 classes d�antig�nes.

Antig�nes classe 1

- antig�nes pr�sents sur les membranes de toutes les cellules de

l�organisme, �

l�exception des cellules germinales.

- antig�nes appel�s HLA, mol�cules du CMH

HLA : Antig�nes des leucocytes humains (HLA),

CMH : Complexe� majeur d�histocompatibilit�.

- Les globules rouges ont des marqueurs mineurs, les agglutinog�nes.

Antig�nes classe 2

Antig�nes suppl�mentaires pr�sents sur les membranes des cellules immunitaires CPA, Cellule pr�sentatrice d�antig�ne

(Monocyte, macrophage, lymphocyte B, cellule dendritique)

Note :

Agent infectieux, pris ici au sens large : peut �tre une cellule contamin�es, canc�reuse, une bact�rie, une toxine de bact�rie, un virus, ��

Affirmation 6

Si.

Le syst�me immunitaire utilise le HLA, empreinte unique par individu, appos� sur toutes les cellules d�un individu, pour distinguer les cellules �trang�res, non conformes, et les d�truire.

Rappel. Cellules immunitaires

Leucocytes (ou globules blancs)

- Famille de cellules du syst�me immunitaire.

- Produites dans la moelle osseuses.

-

Pr�sents dans le sang, la lymphe, les organes lympho�des, et de nombreux tissus

conjonctifs.

Organes lympho�des : Ganglions, rate, amygdale et v�g�tations, plaques de

Peyer).

Voir : Trajet des leucocytes

Les cellules leucocytes du syst�me immunitaire :

Granulocytes, monocytes, lymphocytes.

Pourcentages :

Granulocytes

��� Neutrophiles, de 50 � 70 %

��� Eosinophiles, de 2 � 4 %

��� Basophiles, de 0,5 � 1 %

Lymphocytes, de 20 � 40 %

Monocytes, de 3 � 8 %

Granulocytes

- Leucocytes, globules blancs � non sp�cifique � (non d�di� � un antig�ne sp�cifique).

- Tr�s nombreuses granules dans le cytoplasme.

- Granulocytes neutrophiles, basophiles, �osinophiles

(Le nom est li� � leur affinit� � un colorant neutre, basique, ou �osine)

- Neutrophiles : phagocytes.

- Basophiles : d�versent de l�histamine pour attirer les autres globules blancs.

- �osinophiles : d�versent des enzymes sur les parasites.

Monocytes

Les monocytes sont des cellules leucocytes (ou globules blancs) du syst�me immunitaire.

- Plus grosses cellules qui circulent dans le sang,

- Cellules mobiles,

- Phagocytes : macrophages dans les tissus conjonctifs, microglycocytes dans le SNC, ost�oclastes dans l�os.

Lymphocytes

Les lymphocytes sont des cellules leucocytes (ou globules blancs) du syst�me immunitaire.

2 lign�es : lymphocytes T et lymphocytes B.

Lymphocytes T :

- Leur d�veloppement s�ach�ve dans le thymus,

- Lymphocytes cytotoxiques (d�truisent les cellules infect�es),

- Lymphocytes auxiliaires,

- Lymphocytes suppresseurs.

�rythrocytes (H�maties, ou globules rouges)

- Cellule d�pourvue de noyau (anucl��),

- cytoplasme riche en h�moglobine,

- assure le transport O2 et CO2

Thrombocytes (Plaquettes)

R�le important pour la coagulation sanguine.

Mastocytes

- Cellules normalement pr�sentes dans les tissus conjonctifs (et non dans le sang),

- Tr�s nombreuses granules dans le cytoplasme.

- Les granules contiennent des m�diateurs chimiques comme la s�rotonine, l�histamine, la tryptase ou l�h�parine.

- Les granules sont lib�r�es au contact d�un allerg�ne.

Plasmocytes

- Cellules normalement pr�sentes dans les tissus conjonctifs (et non dans le sang),

- Globules blancs.

Page 6.

M�canisme de d�fense. Lymphocytes B

S�lectionnez les deux affirmations exactes :

1- [A] : Un r�cepteur de lymphocyte B n�est pas sp�cifique � un d�terminant antig�nique particulier

2- Apr�s reconnaissance d�un antig�ne, les lymphocytes B se diff�rentient en plasmocytes et en lymphocytes B � m�moire

3- Lymphocytes B : lib�rent les immunoglobulines solubles dans l�environnement qui d�truisent directement les agents infectieux

4- Une fois activ�, un lymphocyte B se diff�rentie en lymphocyte T

5- Lymphocytes B : r�ponse immunitaire humorale (reconnaissance directe du pathog�ne, s�cr�tion d�anticorps, actions destructives par les anticorps, �

Les affirmations 2 et 5 sont exactes.

Affirmation 1

Si.

[A] : Le r�cepteur LB est sp�cifique � un d�terminant antig�nique particulier.

1 lymphocyte B = 1 r�cepteur BCR = 1 �pitope = 1 antig�ne.

(Epitope = d�terminant antig�nique)

Affirmation 2

Oui.

Les lymphocytes � m�moires permettent � l�organisme d�avoir une r�ponse beaucoup plus rapide et plus durable si l�agent pathog�ne se repr�sente.

Ils ont une dur�e de vie plus longue que les plasmocytes.

Affirmation 3

Non.

Ce sont les Plasmocytes qui lib�rent les immunoglobulines (les anticorps).

Plasmocytes : diff�rentiation finale des lymphocytes B.

Ce ne sont pas les immunoglobulines (les anticorps) qui d�truisent les agents infectieux.

Affirmation 5

Oui.

Lymphocyte B : � r�ponse humorale �. Lib�ration d�anticorps,

ou immunoglobulines, par les plasmocytes.�

Lymphocytes T : � r�ponse � m�diation cellulaire �.

Page 7.

CMH. CPA

S�lectionnez l�affirmation exacte :

1- Les lymphocytes Tc, cytotoxiques, peuvent reconna�tre directement les antig�nes

2- La mol�cule CMH classe I est une prot�ine compos�e d�une cha�ne alpha et d�une b�ta 2

3- La mol�cule CMH classe I, � Complexe majeur d�histocompatibilit� �, n�est pas impliqu�e dans les ph�nom�nes de rejets de greffes

4- Seules les cellules CPA peuvent pr�senter un complexe CMH-peptide d�antig�ne aux lymphocytes T

L�affirmation 2 est exacte.

Affirmation 1

Non.

Les antig�nes doivent leur �tre pr�sent�s dans un ensemble CMH-p�ptide d�antig�ne pour �tre reconnus par les lymphocytes Tc.

Les antig�nes doivent �tre retravaill�s pour donner un peptide sp�cifique. Ce peptide s�associe � la prot�ine CMH pour que l�ensemble soit reconnu par une des millions de lymphocytes T.

Affirmation 4

Non.

A

l�exception des cellules germinales, toutes les cellules ont des mol�cules CMH

sur leur membrane.

Les cellules CPA, cellules

� professionnelles � de la pr�sentation immunitaire, ont en plus des mol�cules CMH classe II.

Les lymphocytes peuvent d�tecter :

- des complexes CMH-peptides d�antig�ne anormaux,

- des CMH I d�t�rior�s ou n�appartenant pas � l�organisme de l�individu

(Exemple : cellule canc�reuse).

Lymphocyte B : � r�ponse humorale �. Lib�ration d�anticorps ou

immunoglobulines par les plasmocytes.�

Lymphocytes T : � r�ponse � m�diation cellulaire �.

CPA : Cellule pr�sentatrice d�antig�ne

(Monocyte, macrophage, lymphocyte B, cellule dendritique)

CMH : Complexe majeur d�histocompatibilit�

R�gion du g�nome qui code les mol�cules HLA connues.

HLA : Antig�ne des leucocytes humains

(Humain Leucocyte Ag.)

Les mol�cules HLA, aussi appel�s � mol�cule du CMH �,� sont � la surface de toutes les cellules.

(�

l�exception des neurones, de la corn�e, des glandes salivaires, des h�maties,

�).

Les mol�cules HLA sont sur toutes les cellules :

CMH de classe I = marqueurs d�identit� d�un individu.

HLA suppl�mentaires sur certains leucocytes : CMH de classe II

Les CMH de type II servent de pr�sentoirs d��l�ments ext�rieurs.

Page 8.

Pr�sentation aux lymphocytes T

S�lectionnez les deux affirmations exactes :

1- Les mol�cules du CMH-I sont pr�sentes sur toutes les membranes des cellules nucl��es

2- La membrane d�une cellule nucl��e ne porte qu�une seule mol�cule CMH-I

3- Un macrophage est une cellule phagocytaire, pr�sentatrice d�antig�ne aux lymphocytes T CD8

4- Un macrophage n�a pas de mol�cule CMH-I

5- Les lymphocytes B peuvent reconna�tre directement les pathog�nes et agir en cons�quence. Les lymphocytes B sont aussi des cellules pr�sentatrices d�antig�nes

Les affirmations 1 et 5 sont exactes.

Affirmation 1

Oui.

Donc les mol�cules du CMH-I ne sont pas pr�sentes sur les membranes des globules rouges.

Affirmation 2

Non.

6 types

de mol�cules CMH-I (2 mol�cules HLA-A, 2 mol�cules HLA-B et 2 HLA-C).

Pour chaque cellule nucl��e, un individu porte, exprim� des milliers de fois,

une mol�cule HLA de chaque type.

Les mol�cules CMH-I constituent, pour le syst�me

immunitaire, un marqueur individuel unique appos� sur chaque cellule

de l�organisme.

Cons�quences :

- d�tection des cellules canc�reuses o� le CMH-I est faux, � mais aussi :

- rejet de greffe !

Affirmation 3

Non.

Un macrophage est une cellule phagocytaire, pr�sentatrice d�antig�ne aux lymphocytes T CD4.

(Et non aux Lymphocytes T CD8)

Les

diff�rences fonctionnelles sont pr�sent�es page suivante.

Affirmation 4

Si.

Comme

toutes les cellules nucl��es, un macrophage a des mol�cules CMH-I sur sa

membrane.

Page 9.

M�canisme de d�fense. Lymphocytes T

S�lectionnez l�affirmation exacte :

1- Les lymphocytes Tc, cytotoxiques, peuvent reconna�tre directement les antig�nes

2- Les lymphocytes T ne peuvent qu��tre � CD4 �

3- Les lymphocytes T CD8 et TCD4 sont capables de d�truire des cellules infect�es de l�organisme

4- Les co-r�cepteurs CD8 (cluster de diff�rentiation 8), sont attir�s par les mol�cules CMH classe II

L�affirmation 3 est exacte.

Affirmation 1

Non.

Les

lymphocytes T cytotoxiques ne reconnaissent pas directement les antig�nes mais

des ensembles sp�cifiques CMH-p�ptide d�antig�ne.

Les cellules CPA sont capables de cr�er les CMH-p�ptide et de les pr�senter aux

millions de lymphocytes T.

Les cellules CPA, cellules pr�sentatrices d�antig�nes, sont :

Monocyte, macrophage, lymphocyte B, cellule dendritique.

Affirmation 3

Oui.

Lyse cellulaire : destruction de la membrane plasmique par actions diverses : des lysosomes (autolyse), attaques virales ou bact�riennes, action des lymphocytes, etc.

Apoptose

Affirmation 2

Non.

Tous les lymphocytes on un marqueur CD3 plus d�autres marqueurs :

Lymphocyte T CD4

CD8 : cluster de diff�rentiation 4

Le r�cepteur CD4 est une glycoprot�ine attir�e par la mol�cule CMH de classe II.

(Voir figure)

Lymphocyte T CD8

CD8 : cluster de diff�rentiation 8

Le r�cepteur CD8 :

- est une glycoprot�ine avec une cha�ne alpha et une cha�ne b�ta,

- est attir� par la mol�cule CMH de classe I.

(Voir figure)

Affirmation 4

Non.

Les co-r�cepteurs CD8 (cluster de diff�rentiation 8), sont attir�s par les mol�cules CMH classe I.

Les CD, cluster de diff�rentiation, sont des r�cepteurs membranaires glycoprot�iniques.

Les CD servent de marqueurs fonctionnels.

Les CD sont aussi utiles pour trier les cellules par cytom�trie de flux.

Les CD les plus connus et utilis�s :

- CD3 : caract�rise les lymphocytes T

- CD4 : lymphocytes T Helper (auxiliaire), monocytes

Lymphocytes T CD4 : 60% des LT

- CD8 : lymphocytes T cytotoxiques

Lymphocytes T CD8 : 30% des LT

- CD19, CD22,CD24 : lymphocytes B

Notes :

- Plus de 360 CD diff�rents identifi�s.

- Les co-r�cepteurs CD8 : r�cepteur CD8 pr�sent en plus du r�cepteur CD3.

- Le VIH a une affinit� pour les lymphocytes T CD4.

Le VIH les infectes, s�y multiplie, y bourgeonne et les tue. La d�ficience en lymphocytes entraine une immunod�ficience.

- CD34+, C31-, signifie que la population cellulaire exprime le CD 34 mais pas le CD31.

TNF membranaire :

- TNF : Facteur de n�crose tumorale (Tumor Necrosis Factor)

- cytokine impliqu�e dans l�inflammation.

�

CPA : Cellule pr�sentatrice d�antig�ne

(Monocyte, macrophage, lymphocyte B, cellule dendritique)

CMH : Complexe majeur d�histocompatibilit�

R�gion du g�nome qui code les mol�cules HLA.

HLA : Antig�ne des leucocytes humains

(Humain Leucocyte Ag.)

Les mol�cules HLA, aussi appel�s � mol�cule du CMH �,� sont � la surface de toutes les cellules.

(�

l�exception des neurones, de la corn�e, des glandes salivaires, des h�maties,

�).

Les mol�cules HLA sont sur toutes les cellules : CMH de classe I = marqueurs d�identit� d�un

individu.

HLA suppl�mentaires sur certains leucocytes CPA : CMH de classe II

Les CMH de type II servent de pr�sentoirs d��l�ments ext�rieurs.

Page 10.

Lymphocytes B & T

S�lectionnez l�affirmation exacte :

1- Les PNN, PNE ne sont pas des phagocytaires

2- R�ponse immunitaire humorale : s�cr�tion d�anticorps par les lymphocytes T

3- Les lymphocytes se forment dans la moelle osseuse rouge et parviennent � maturation dans la moelle rouge (LB) ou le thymus (LT)

4- La destruction des pathog�nes par lyse osmotique est une caract�ristique de l�immunit� humorale

L�affirmation 3 est exacte.

PNN : Polynucl�aire/granulocyte neutrophile

PNE : Polynucl�aire/granulocyte �osinophile

PNB : Polynucl�aire/granulocyte basophile

Affirmation 1

Si.

Les PNN, PNE, Macrophages (monocytes matures) sont capables de phagocytose.

Voir Tissu sanguin / m�canismes d�action des granulocytes et macrophages.

�

Affirmation 2

Non.

R�ponse immunitaire humorale : s�cr�tion d�anticorps circulants par les lymphocytes B.

D�fense de l�organisme contre les bact�ries, les virus, les toxines.

Lymphocytes T : � r�ponse � m�diation cellulaire �.

Affirmation 3

Oui.

Les lymphocytes se forment dans la moelle osseuse rouge puis migrent dans des organes lymphatiques pour devenir matures et activables.

Page 11.

Groupes sanguins

S�lectionnez les deux affirmations exactes

1- Si un anticorps se fixe � un antig�ne d�un globule rouge, il provoque l�agglutination, et parfois m�me l�h�molyse, du globule rouge

2- Le syst�me ABO est le seul syst�me qui classifie les groupes sanguins �rythrocytaires

3- La pr�sence d�antig�nes-A sur un GR le fait appartenir au groupe A

4- [A] : Les personnes AB+ sont des receveurs universels

5- Les personnes O- sont des receveurs universels

Les affirmations 1 et 4 sont exactes.

Affirmation 1

Oui.

H�molyse : destruction.

Affirmation 2

Non.

De nombreux syst�mes classifient les groupes sanguins li�s aux �rythrocytes (globules

rouges).

Les trois principaux syst�mes de groupes sanguins de GR :

- syst�me ABO

Entra�ne un accident transfusionnel imm�diat si transfusion incompatible,

- syst�me Rh�sus

Incompatibilit� de certains antig�nes.

Rh- : pas d�antig�nes D sur la membrane des globules rouges.

Rh+ : antig�nes D sur la membrane des globules rouges.

Accidents diff�r�s. Probl�mes d�incompatibilit� f�tus/m�re.

- syst�me Kell.

M�mes probl�mes, mais moindres, que ceux d�incompatibilit� du syst�me

Rh�sus.

Note :

Des syst�mes de groupes sanguins classifient aussi les globules blancs et les plaquettes.

Liste des syst�mes de groupes sanguins :

Affirmation 3

Non.

La pr�sence d�antig�nes A sur un GR le fait appartenir au groupe A ou au groupe AB.

La recherche des antig�nes A et B, et des anticorps pr�sents dans le s�rum, permettent de d�finir l�appartenance � un groupe ABO.

Note :

Les anticorps r�guliers, relatifs aux antig�nes non pr�sents sur le globule rouge, apparaissent naturellement dans premiers mois de la vie et leur nombre se renforce apr�s la naissance.

�

Affirmation 4

Oui.

[A] :

R�gle d�une transfusion sanguine de GR :

Ne transfuser que des globules rouges ayant des antig�nes d�j� pr�sents sur les globules rouges du sujet.

En ne consid�rant que le groupe rh�sus standard, les personnes AB+ sont des receveurs universels de GR

(Elles ont d�j� des antig�nes A, B et D).

Affirmation 5

Non.

En ne consid�rant que le groupe rh�sus standard, les personnes O- sont des donneurs universels de globules rouges.

O- n�apporte aucun des antig�nes A, B et D = donneur universel pour les syst�mes ABO et rh�sus.