Les QCM interactifs sont accessibles � partir de la page d�accueil

du coaching virtuel � acc�s gratuit dilingco.com

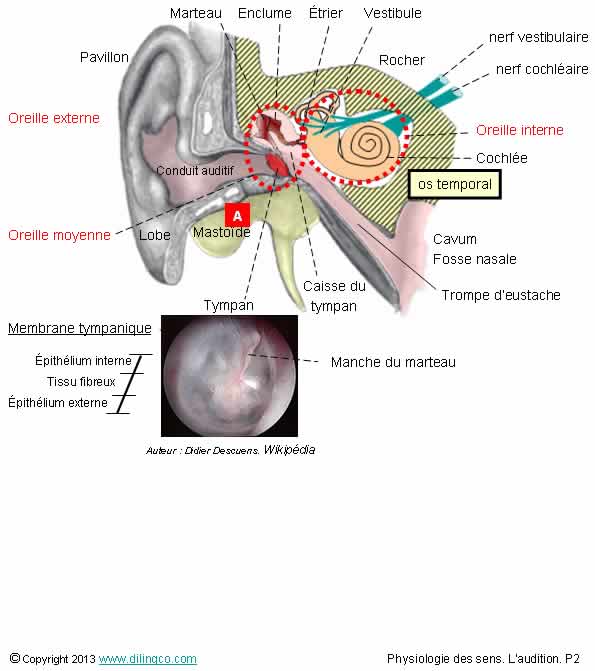

Ensembles fonctionnels

S�lectionnez les deux affirmations exactes :

1- [A] : choro�de

2- [B] : oreille interne

3- Les ondes sonores (qui se propagent m�me dans le vide),

arrivent aux cellules cili�es qui les retransmettent aux nerfs auditifs

4- Transmission des vibrations : tympan, marteau, enclume,

�trier, appareil vestibulaire, cochl�e, pour �tre d�tect�es par les cellules

cili�es

5- Deux petits muscles dans l�oreille moyenne : le tenseur du

tympan, le muscle stap�tien.

�

Les affirmations 4 et 5 sont exactes.

Affirmation 1

Non.

[A] : Membrane tympanique.

La choro�de est l�enveloppe fibreuse de l��il.

Affirmation 2

Non.

[B] : oreille moyenne.

L�oreille moyenne comprend : le tympan, la caisse du tympan,

la trompe d�Eustache.

Affirmation 3

Non.

Les ondes sonores :

- sont des vibrations des mol�cules d�un milieu (air, eau,�),

- ne se propagent pas dans le vide,

- arrivent aux cellules cili�es qui les d�tectent, par les

vibrations de leurs cils, et les transforment en potentiel d�action

PA

Affirmation 4

Oui.

Le marteau, l�enclume, l��trier sont de tr�s petits os.

Affirmation 5

Oui.

Muscle tenseur du tympan : figure (1)

Muscle stap�tien : figure (2).

R�flexe stap�dien :

Att�nuation de l�intensit� sonore transmise � l�oreille

interne par contraction du muscle de l��trier.

Stapia : �trier en latin

Page 2.

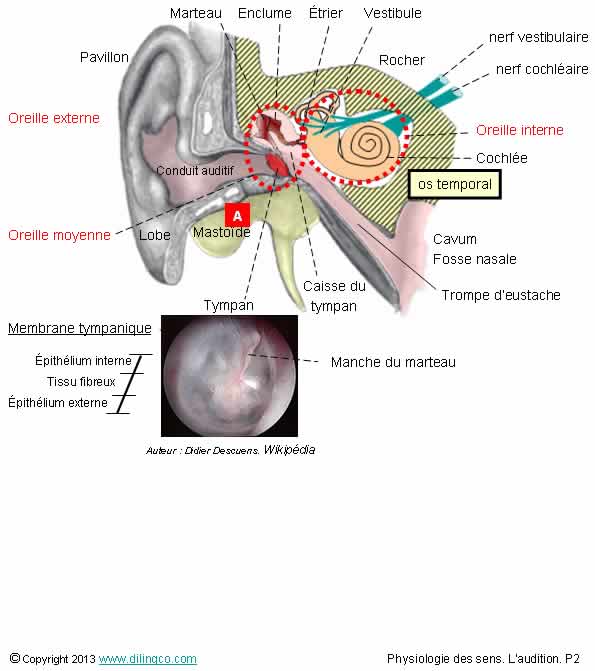

Oreille. Vue d�ensemble

S�lectionnez

les deux affirmations exactes :

1-

L�oreille ne communique pas avec la fosse nasale

2- Trois

osselets de la caisse tympanique : le marteau, l�enclume, l��trier

3- Les

vibrations m�caniques font vibrer les nerfs auditifs et le cerveau

4- Toit

osseux de l�oreille moyenne et interne = rocher de l�os temporal

5- Toit

osseux de l�oreille moyenne et interne = processus masto�de

6- Le

m�at acoustique interne se trouve dans la partie tympanique de l�os pari�tal

7-

[A] : L�oreille moyenne ne communique pas avec les cellules masto�diennes

Les

affirmations 2 et 4 sont exactes.

Affirmation

1

Si.

L�oreille

communique avec le cavum/fosse nasale par la

trompe d�eustache.

Raisons :

- ventilation

de l�oreille moyenne,

- r�gulation des pressions n�cessaire � la

mobilit� du tympan,

(Encombrement

de la trompe d�Eustache, rhume = diminution des capacit�s auditives)

- �viter la rupture du tympan suite � des variations brusques

de pression.

Affirmation

2

Oui.

Le marteau transmet les vibrations de la membrane du tympan � l��trier par l�interm�diaire de l�enclume.

L�oreille

moyenne assure l�amplification/limitation (r�flexe

stap�dien) des sons pour les transmettre au milieu liquide de

l�oreille interne.

Affirmation

3

Non, pas

directement.

Les ondes sonores sont traduites en ondes �lectriques (Potentiel

d�action).

Le PA est transmis au cortex auditif.

Affirmation

5

Non.

Les

cavit�s de l�oreille moyenne et interne sont dans l�os temporal.

Le rocher

(os p�treux) constitue la partie sup�rieure de l�oreille interne.

Affirmation

6

Non.

Le m�at acoustique interne se trouve dans la partie p�treuse de l�os temporal.

L�os

temporal est form� de trois parties soud�es :

-

L��caille,

- La

partie tympanique

- Le rocher (ou partie p�treuse/os p�treux).

Affirmation

7

Si.

[A] :

L�oreille moyenne communique avec les cellules masto�diennes

Une otite (inflammation de la peau ou de la muqueuse de l�oreille),

peut s��tendre aux cellules masto�dienne (masto�dite).

Page 3.

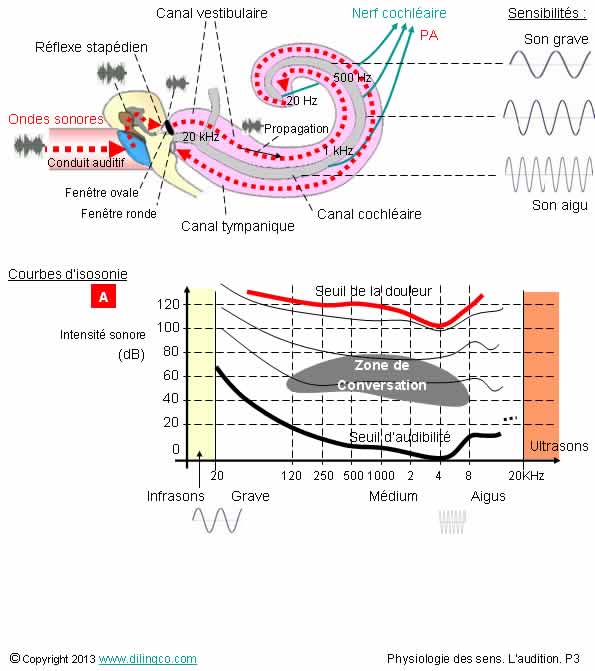

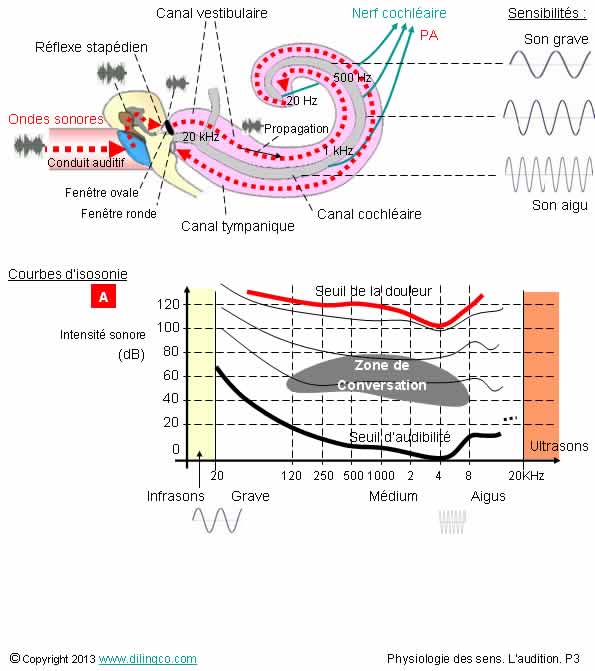

Le son

S�lectionnez l�affirmation exacte :

1- L�oreille humaine peut percevoir les infrasons et les ultrasons

2- Les ondes sonores se propagent dans le vide

3- [A] : Les courbes d�isosonie (courbes d��gale sensation),

montrent que la sensibilit� de l�oreille ne d�pend pas des caract�ristiques du

son

4- Les lieux de r�sonance (vibrations maximales) sont r�partis, en

fonction des fr�quences soniques (auteur du son), sur la longueur de la cochl�e

L�affirmation 4 est exacte.

Affirmation 1

Non.

Sensibilit� de l�oreille interne : 20 � 20 000 Hz

(22 000 Hz pour les femmes).

Zones de meilleure sensibilit� : 1000 � 4000 Hz.

Les sons tr�s aigus ne sont plus per�us par les personnes �g�es.

Les ultrasons, sons tr�s aigus, sont per�us par les chiens, les

chauves-souris, �

Les infrasons, sons tr�s graves, sont per�us par les �l�phants, �

Affirmation 2

Non.

Ne pas confondre les ondes sonores avec les ondes �lectromagn�tiques.

Les ondes �lectromagn�tiques se propagent dans le vide.

Les ondes sonores sont les vibrations m�caniques d�un milieu.

L��lasticit� du milieu a un r�le dans la propagation sonore :

-� 340 m/s dans l�air.

- moins de pertes, meilleure propagation, dans l�eau que dans

l�air,

- Les solides transmettent mieux encore les ondes sonores

(Lucky Luc, son oreille et le rail de chemin de fer).

Affirmation 3

Si.

Les courbes d�isosonie montrent que la sensation auditive d�pend

des caract�ristiques du son :

- sensibilit� diminu�e aux basses fr�quences,

- la sensibilit� aux bruits forts varie moins que celle aux bruits

faibles.

R�flexe stap�dien :

Att�nuation de l�intensit� sonore transmise � l�oreille

interne par contraction des muscles de l��trier

Stapia : �trier en latin

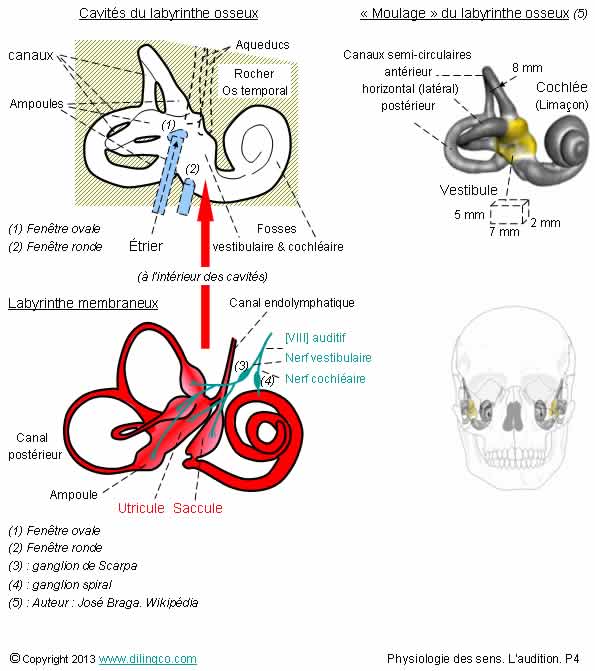

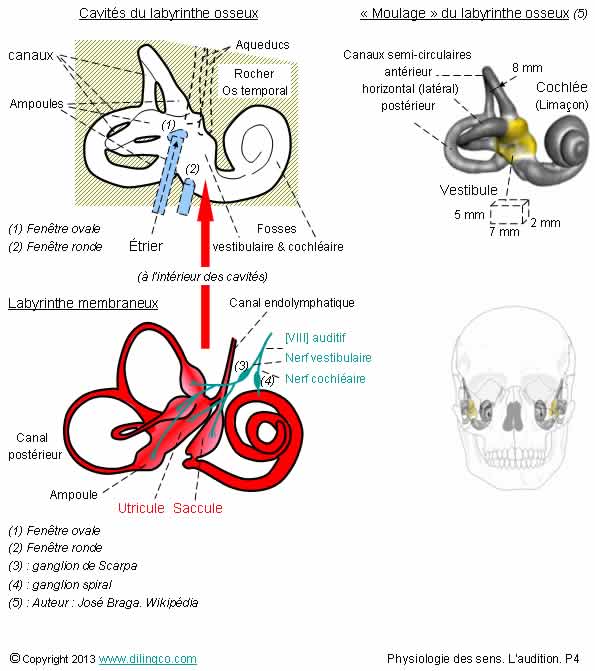

Page 4.

Labyrinthes osseux &

membraneux

S�lectionnez l�affirmation exacte :

1- Le labyrinthe membraneux est dans l�oreille moyenne ; le

labyrinthe osseux dans l�oreille interne

2- Le labyrinthe osseux, ensembles de cavit�s du rocher de l�os

temporal, contient le labyrinthe membraneux

L�affirmation 2 est exacte.

Oreille interne :

Page 5.

Labyrinthe membraneux

S�lectionnez les deux affirmations exactes :

1- Organe de l��quilibre : la cochl�e. Organe de

l�audition : le vestibule

2- Le vestibule membraneux : utricule + saccule + 3 canaux

semi-circulaires situ�s dans 3 plans perpendiculaires

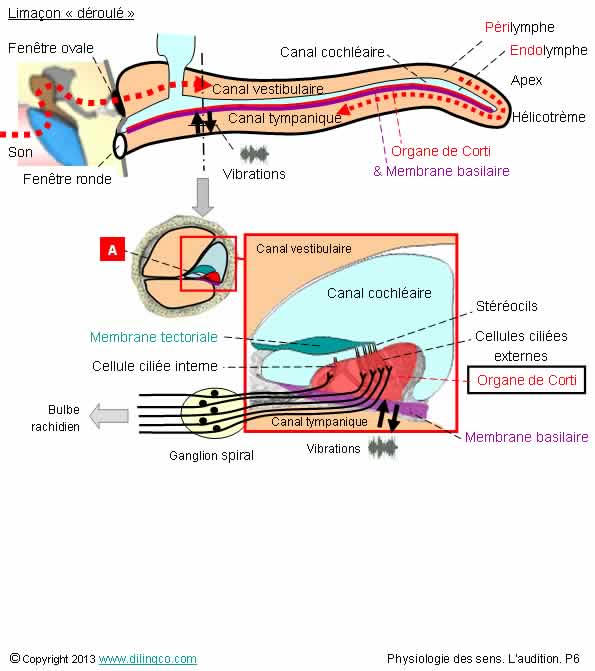

3- Les 3 canaux (ou rampes) du lima�on : le canal

vestibulaire, le canal tympanique, le canal cochl�aire

4- Les trois canaux sont reli�s entre eux par l�h�licotr�me, orifice

situ� � l�apex du labyrinthe membraneux

5- La fen�tre ovale, qui vibre � la fr�quence de l��trier, est �

l�entr�e de la rampe tympanique

6- L�endolymphe est le liquide qui se trouve dans le canal

vestibulaire et le canal tympanique

Les affirmations 2 et 3 sont exactes.

Affirmation 1

Non.

Organe de l��quilibre : le vestibule.

Le vestibule est impliqu� dans la maladie de M�ni�re.

Organe de l�audition : la cochl�e.

(Ou lima�on, ou labyrinthe membraneux)

Affirmation 2

Oui.

Les r�cepteurs vestibulaires des canaux, situ�s dans trois plans

perpendiculaires, sont sensibles � la position de la t�te, aux acc�l�rations

(Tourner sur soi-m�mes, man�ges, �).

Le vestibule membraneux peut �tre compar� � une centrale � inertie.

Le mouvement, les acc�l�rations, du liquide interne (l�endolymphe), n�ont pas les m�mes

effets sur des cellules r�ceptrices r�parties sur des axes orthogonaux.

Affirmation4

Non.

Seul le canal vestibulaire est reli� au canal tympanique.

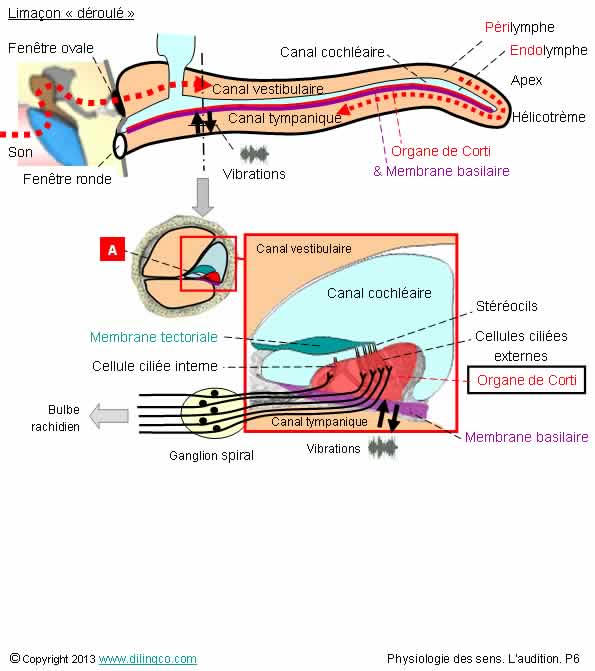

Page 6.

R�ception des sons

S�lectionnez l�affirmation exacte :

1- La propagation d�un son dans le canal tympanique provoque des

pressions identiques des deux c�t�s de la membrane basilaire

2- L�organe de Corti est une bande sensorielle h�lico�dale support�e

par une membrane flexible, la membrane basilaire

3- Les noyaux des neurones reli�s aux cellules sensitives sont

dans l�organe de Corti

4- [A] : ganglion spiral

L�affirmation 2 est exacte.

Affirmation 1

Non.

La propagation d�un son dans le canal tympanique provoque des �carts

de pressions entre le canal tympanique et le canal cochl�aire.

La membrane basilaire et l�organe de Corti vibrent au rythme de

ces variations de pressions.

Les cellules cili�es de l�organe de Corti g�n�rent, par le

frottement des st�r�ocils sur la membrane tectoriale, des potentiels d�action

en direction du cortex auditif.

Affirmation 3

Non.

Neurones reli�s aux cellules sensitives de l�organe de Corti :

- noyaux situ�s dans les ganglions spiraux

(Voir page pr�c�dente).

- neurones bipolaires,

- les axones de ces neurones se regroupent pour constituer le nerf

cochl�aire puis le nerf vestibulo-cochl�aire ; nerf auditif [VIII].

Page 7.

Transduction Son / PA

S�lectionnez l�affirmation exacte :

1- Il y a plus de cellules cili�es internes que de cellules

cili�es externes

2- Les st�r�ocils des cellules cili�es internes n�entrent en

contact avec la membrane tectoriale que si l�intensit� sonore est suffisante

L�affirmation 2 est exacte.

Affirmation 1

Non.

Il y a environ trois fois plus de cellules cili�es externes que de

cellules cili�es internes.

(12500 CCE contre 3500 CCI environ)

Les cellules cili�es internes sont rang�es sur une ligne.

�

Affirmation 2

Oui.

Le contact des st�r�ocils CCI avec la membrane tectoriale ne

s��tablit que si le son est sup�rieur � 50 dB.

PA : Potentiel d�action

Page 8.

PA� cochl�aires

S�lectionnez l�affirmation exacte :

1- Stimulation sonore = diminution du nombre de PA dans les fibres

nerveuses auditives

2- Les cellules cili�es sont des neurones

3- Plus le son est fort, plus la fr�quence d��mission de PA est

�lev�e

4- Le potassium provient des canaux vestibulaires &

tympaniques. Il est s�cr�t� par les cellules de la membrane basilaire

L�affirmation 3 est exacte.

�

Affirmation 1

Non.

Stimulation sonore = augmentation du nombre de PA.

Affirmation 4

Non.

Le potassium provient de l�endolympe du canal cochl�aire.

Il y est s�cr�t� par les cellules des stries vasculaires.

Voir page pr�c�dente.

La compression des ponts prot�iques par les st�r�ocils ouvre

les canaux ioniques au potassium.

Le cycle des r�actions en cha�nes (figure : 1, 2, 3, 4) va se

poursuivre tant que les st�r�ocils compriment les ponts prot�iques.

�

Voir aussi :

Neurotransmetteurs

Concentrations LEC/LIC

Canaux / Tansporteurs / Pompes

Potentiel d�action. PA

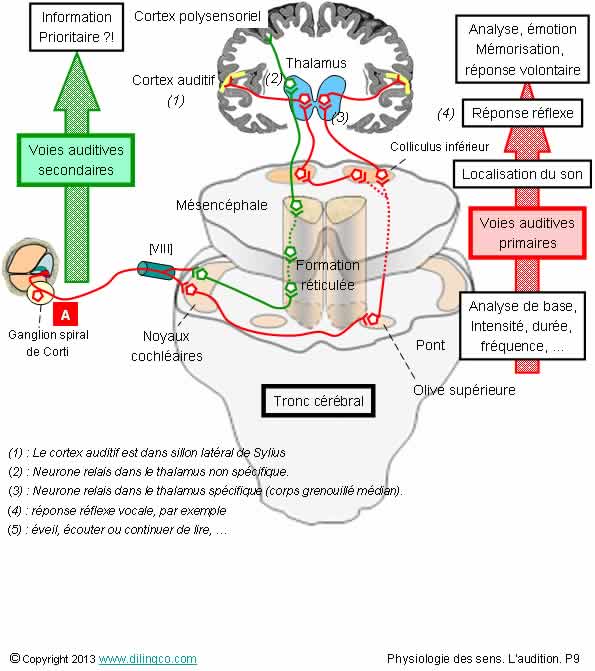

Page 9.

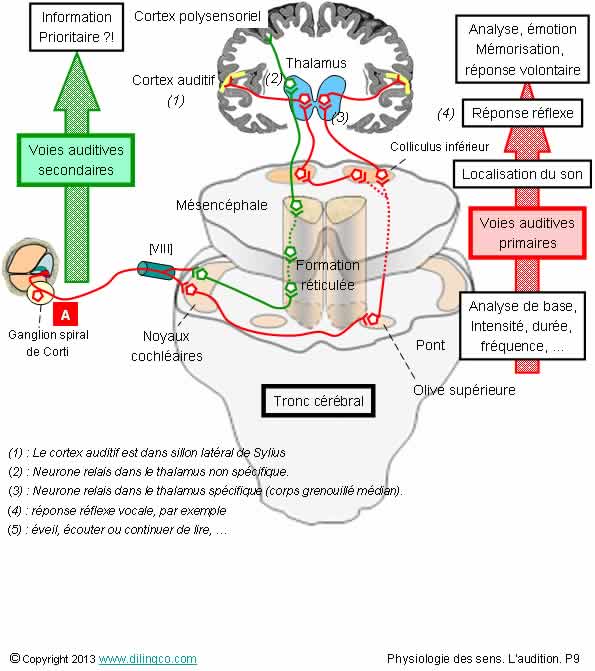

Voies auditives

S�lectionnez l�affirmation exacte :

1- Les r�flexes d�orientation li�s � la localisation d�un son sont

du ressort du cortex auditif

2- La formation r�ticul�e du tronc c�r�bral ne contient que les

relais neuronaux propres aux sensations auditives

3- [A] : Cochl�e & neurones sensoriel primaire du ganglion

spiral. [VIII] : nerf vestibulo-cochl�aire (nerf auditif)

4- Les sons sont capt�s par les deux oreilles mais il n�y a qu�une

seule voie auditive et seul le cortex auditif droit est actif

�

L�affirmation 3 est exacte.

Affirmation 1

Non.

Les r�flexes d�orientation li�s � la localisation : colliculus

inf�rieur.

Affirmation 2

Non.

La formation r�ticul�e :

- s��tire sur toute la longueur du tronc c�r�bral,

- ses neurones participent � des fonctions motrices/autonomes

(R�gulation de la marche, veille/sommeil, r�flexes, �)

Les QCM interactifs sont accessibles � partir de la page d�accueil

du coaching virtuel � acc�s gratuit dilingco.com

Ensembles fonctionnels

S�lectionnez les deux affirmations exactes :

1- [A] : choro�de

2- [B] : oreille interne

3- Les ondes sonores (qui se propagent m�me dans le vide), arrivent aux cellules cili�es qui les retransmettent aux nerfs auditifs

4- Transmission des vibrations : tympan, marteau, enclume, �trier, appareil vestibulaire, cochl�e, pour �tre d�tect�es par les cellules cili�es

5- Deux petits muscles dans l�oreille moyenne : le tenseur du tympan, le muscle stap�tien.

�

Les affirmations 4 et 5 sont exactes.

Affirmation 1

Non.

[A] : Membrane tympanique.

La choro�de est l�enveloppe fibreuse de l��il.

Affirmation 2

Non.

[B] : oreille moyenne.

L�oreille moyenne comprend : le tympan, la caisse du tympan, la trompe d�Eustache.

Affirmation 3

Non.

Les ondes sonores :

- sont des vibrations des mol�cules d�un milieu (air, eau,�),

- ne se propagent pas dans le vide,

- arrivent aux cellules cili�es qui les d�tectent, par les vibrations de leurs cils, et les transforment en potentiel d�action

PA

Affirmation 4

Oui.

Le marteau, l�enclume, l��trier sont de tr�s petits os.

Affirmation 5

Oui.

Muscle tenseur du tympan : figure (1)

Muscle stap�tien : figure (2).

R�flexe stap�dien :

Att�nuation de l�intensit� sonore transmise � l�oreille interne par contraction du muscle de l��trier.

Stapia : �trier en latin

Page 2.

Oreille. Vue d�ensemble

S�lectionnez les deux affirmations exactes :

1- L�oreille ne communique pas avec la fosse nasale

2- Trois osselets de la caisse tympanique : le marteau, l�enclume, l��trier

3- Les vibrations m�caniques font vibrer les nerfs auditifs et le cerveau

4- Toit osseux de l�oreille moyenne et interne = rocher de l�os temporal

5- Toit osseux de l�oreille moyenne et interne = processus masto�de

6- Le m�at acoustique interne se trouve dans la partie tympanique de l�os pari�tal

7- [A] : L�oreille moyenne ne communique pas avec les cellules masto�diennes

Les affirmations 2 et 4 sont exactes.

Affirmation 1

Si.

L�oreille

communique avec le cavum/fosse nasale par la

trompe d�eustache.

Raisons :

- ventilation de l�oreille moyenne,

- r�gulation des pressions n�cessaire � la mobilit� du tympan,

(Encombrement de la trompe d�Eustache, rhume = diminution des capacit�s auditives)

- �viter la rupture du tympan suite � des variations brusques de pression.

Affirmation 2

Oui.

Le marteau transmet les vibrations de la membrane du tympan � l��trier par l�interm�diaire de l�enclume.

L�oreille moyenne assure l�amplification/limitation (r�flexe stap�dien) des sons pour les transmettre au milieu liquide de l�oreille interne.

Affirmation 3

Non, pas directement.

Les ondes sonores sont traduites en ondes �lectriques (Potentiel d�action).

Le PA est transmis au cortex auditif.

Affirmation 5

Non.

Les cavit�s de l�oreille moyenne et interne sont dans l�os temporal.

Le rocher (os p�treux) constitue la partie sup�rieure de l�oreille interne.

Affirmation 6

Non.

Le m�at acoustique interne se trouve dans la partie p�treuse de l�os temporal.

L�os temporal est form� de trois parties soud�es :

- L��caille,

- La partie tympanique

- Le rocher (ou partie p�treuse/os p�treux).

Affirmation 7

Si.

[A] : L�oreille moyenne communique avec les cellules masto�diennes

Une otite (inflammation de la peau ou de la muqueuse de l�oreille), peut s��tendre aux cellules masto�dienne (masto�dite).

Page 3.

Le son

S�lectionnez l�affirmation exacte :

1- L�oreille humaine peut percevoir les infrasons et les ultrasons

2- Les ondes sonores se propagent dans le vide

3- [A] : Les courbes d�isosonie (courbes d��gale sensation), montrent que la sensibilit� de l�oreille ne d�pend pas des caract�ristiques du son

4- Les lieux de r�sonance (vibrations maximales) sont r�partis, en fonction des fr�quences soniques (auteur du son), sur la longueur de la cochl�e

L�affirmation 4 est exacte.

Affirmation 1

Non.

Sensibilit� de l�oreille interne : 20 � 20 000 Hz

(22 000 Hz pour les femmes).

Zones de meilleure sensibilit� : 1000 � 4000 Hz.

Les sons tr�s aigus ne sont plus per�us par les personnes �g�es.

Les ultrasons, sons tr�s aigus, sont per�us par les chiens, les chauves-souris, �

Les infrasons, sons tr�s graves, sont per�us par les �l�phants, �

Affirmation 2

Non.

Ne pas confondre les ondes sonores avec les ondes �lectromagn�tiques. Les ondes �lectromagn�tiques se propagent dans le vide.

Les ondes sonores sont les vibrations m�caniques d�un milieu.

L��lasticit� du milieu a un r�le dans la propagation sonore :

-� 340 m/s dans l�air.

- moins de pertes, meilleure propagation, dans l�eau que dans l�air,

- Les solides transmettent mieux encore les ondes sonores

(Lucky Luc, son oreille et le rail de chemin de fer).

Affirmation 3

Si.

Les courbes d�isosonie montrent que la sensation auditive d�pend des caract�ristiques du son :

- sensibilit� diminu�e aux basses fr�quences,

- la sensibilit� aux bruits forts varie moins que celle aux bruits faibles.

R�flexe stap�dien :

Att�nuation de l�intensit� sonore transmise � l�oreille interne par contraction des muscles de l��trier

Stapia : �trier en latin

Page 4.

Labyrinthes osseux & membraneux

S�lectionnez l�affirmation exacte :

1- Le labyrinthe membraneux est dans l�oreille moyenne ; le labyrinthe osseux dans l�oreille interne

2- Le labyrinthe osseux, ensembles de cavit�s du rocher de l�os temporal, contient le labyrinthe membraneux

L�affirmation 2 est exacte.

Oreille interne :

Page 5.

Labyrinthe membraneux

S�lectionnez les deux affirmations exactes :

1- Organe de l��quilibre : la cochl�e. Organe de l�audition : le vestibule

2- Le vestibule membraneux : utricule + saccule + 3 canaux semi-circulaires situ�s dans 3 plans perpendiculaires

3- Les 3 canaux (ou rampes) du lima�on : le canal vestibulaire, le canal tympanique, le canal cochl�aire

4- Les trois canaux sont reli�s entre eux par l�h�licotr�me, orifice situ� � l�apex du labyrinthe membraneux

5- La fen�tre ovale, qui vibre � la fr�quence de l��trier, est � l�entr�e de la rampe tympanique

6- L�endolymphe est le liquide qui se trouve dans le canal vestibulaire et le canal tympanique

Les affirmations 2 et 3 sont exactes.

Affirmation 1

Non.

Organe de l��quilibre : le vestibule.

Le vestibule est impliqu� dans la maladie de M�ni�re.

Organe de l�audition : la cochl�e.

(Ou lima�on, ou labyrinthe membraneux)

Affirmation 2

Oui.

Les r�cepteurs vestibulaires des canaux, situ�s dans trois plans perpendiculaires, sont sensibles � la position de la t�te, aux acc�l�rations

(Tourner sur soi-m�mes, man�ges, �).

Le vestibule membraneux peut �tre compar� � une centrale � inertie.

Le mouvement, les acc�l�rations, du liquide interne (l�endolymphe), n�ont pas les m�mes effets sur des cellules r�ceptrices r�parties sur des axes orthogonaux.

Affirmation4

Non.

Seul le canal vestibulaire est reli� au canal tympanique.

Page 6.

R�ception des sons

S�lectionnez l�affirmation exacte :

1- La propagation d�un son dans le canal tympanique provoque des pressions identiques des deux c�t�s de la membrane basilaire

2- L�organe de Corti est une bande sensorielle h�lico�dale support�e par une membrane flexible, la membrane basilaire

3- Les noyaux des neurones reli�s aux cellules sensitives sont dans l�organe de Corti

4- [A] : ganglion spiral

L�affirmation 2 est exacte.

Affirmation 1

Non.

La propagation d�un son dans le canal tympanique provoque des �carts de pressions entre le canal tympanique et le canal cochl�aire.

La membrane basilaire et l�organe de Corti vibrent au rythme de ces variations de pressions.

Les cellules cili�es de l�organe de Corti g�n�rent, par le frottement des st�r�ocils sur la membrane tectoriale, des potentiels d�action en direction du cortex auditif.

Affirmation 3

Non.

Neurones reli�s aux cellules sensitives de l�organe de Corti :

- noyaux situ�s dans les ganglions spiraux

(Voir page pr�c�dente).

- neurones bipolaires,

- les axones de ces neurones se regroupent pour constituer le nerf cochl�aire puis le nerf vestibulo-cochl�aire ; nerf auditif [VIII].

Page 7.

Transduction Son / PA

S�lectionnez l�affirmation exacte :

1- Il y a plus de cellules cili�es internes que de cellules cili�es externes

2- Les st�r�ocils des cellules cili�es internes n�entrent en contact avec la membrane tectoriale que si l�intensit� sonore est suffisante

L�affirmation 2 est exacte.

Affirmation 1

Non.

Il y a environ trois fois plus de cellules cili�es externes que de cellules cili�es internes.

(12500 CCE contre 3500 CCI environ)

Les cellules cili�es internes sont rang�es sur une ligne.

�

Affirmation 2

Oui.

Le contact des st�r�ocils CCI avec la membrane tectoriale ne s��tablit que si le son est sup�rieur � 50 dB.

PA : Potentiel d�action

Page 8.

PA� cochl�aires

S�lectionnez l�affirmation exacte :

1- Stimulation sonore = diminution du nombre de PA dans les fibres nerveuses auditives

2- Les cellules cili�es sont des neurones

3- Plus le son est fort, plus la fr�quence d��mission de PA est �lev�e

4- Le potassium provient des canaux vestibulaires & tympaniques. Il est s�cr�t� par les cellules de la membrane basilaire

L�affirmation 3 est exacte.

�

Affirmation 1

Non.

Stimulation sonore = augmentation du nombre de PA.

Affirmation 4

Non.

Le potassium provient de l�endolympe du canal cochl�aire.

Il y est s�cr�t� par les cellules des stries vasculaires.

Voir page pr�c�dente.

La compression des ponts prot�iques par les st�r�ocils ouvre les canaux ioniques au potassium.

Le cycle des r�actions en cha�nes (figure : 1, 2, 3, 4) va se poursuivre tant que les st�r�ocils compriment les ponts prot�iques.

�

Voir aussi :

Neurotransmetteurs

Concentrations LEC/LIC

Canaux / Tansporteurs / Pompes

Potentiel d�action. PA

Page 9.

Voies auditives

S�lectionnez l�affirmation exacte :

1- Les r�flexes d�orientation li�s � la localisation d�un son sont du ressort du cortex auditif

2- La formation r�ticul�e du tronc c�r�bral ne contient que les relais neuronaux propres aux sensations auditives

3- [A] : Cochl�e & neurones sensoriel primaire du ganglion spiral. [VIII] : nerf vestibulo-cochl�aire (nerf auditif)

4- Les sons sont capt�s par les deux oreilles mais il n�y a qu�une seule voie auditive et seul le cortex auditif droit est actif

�

L�affirmation 3 est exacte.

Affirmation 1

Non.

Les r�flexes d�orientation li�s � la localisation : colliculus inf�rieur.

Affirmation 2

Non.

La formation r�ticul�e :

- s��tire sur toute la longueur du tronc c�r�bral,

- ses neurones participent � des fonctions motrices/autonomes

(R�gulation de la marche, veille/sommeil, r�flexes, �)